三缄其口是什么意思?原来古人这样告诫我们慎言

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的成语——"三缄其口"。说实话,次看到这个词的时候,我还以为是跟"三明治"有什么关系呢(笑),后来查了资料才发现完全不是那么回事儿。这个成语背后其实藏着古人关于"说话之道"的深刻智慧,特别适合咱们这个信息爆炸的时代来反思。

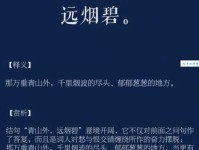

一、这个成语的字面意思

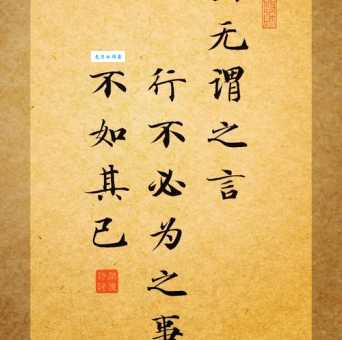

先来拆解一下这个成语的字面意思。"三缄其口"里的"缄"字,本意是指封闭、捆扎的意思,比如我们常说的"缄默"就是指闭口不言。而"三"在这里并不是确切的数字,而是表示多次、反复的意思。所以整个成语的字面意思就是"多次封住嘴巴",引申为说话非常谨慎,不该说的坚决不说。

我次真正理解这个成语,是在看《孔子家语》的时候。里面记载了这么一个故事:孔子到周朝的都城参观周王室的太庙(相当于现在的国家历史博物馆),看到一尊铜人像,嘴巴上被贴了三道封条,背后还刻着"古之慎言人也"几个字。孔子看了特别有感触,回来就告诫弟子们要"三缄其口"。

二、为什么古人这么强调慎言?

说实话,生活在微信、微博、抖音随手可发的时代,我一开始不太理解为什么古人要把"少说话"看得这么重要。后来慢慢明白了,这背后有几个特别实在的原因:

1. 祸从口出:古代社会言论管控严格,说错话真的会掉脑袋的。比如明朝的"文字狱",多少人因为写诗作文不小心触犯忌讳就被满门抄斩。

2. 言多必失:话说得越多,出错的可能性就越大。这个道理到现在都适用,你看那些天天在社交媒体上口无遮拦的,迟早要为自己的言论买单。

3. 重诺守信:古人特别看重"一言既出驷马难追",所以不轻易许诺,但说了就一定要做到。

4. 修身养性:少说话被看作是一种修养,所谓"贵人语迟",越是有身份的人说话越谨慎缓慢。

我整理了一个对比一下古代和现代对"说话"这件事的不同态度:

| 比较维度 | 古代观念 | 现代现象 |

|---|---|---|

| 说话频率 | 寡言为贵 | 刷存在感 |

| 言论后果 | 可能掉脑袋 | 可能被网暴 |

| 信息传播 | 口耳相传 | 一键转发 |

| 言论责任 | 个人承担 | 经常甩锅 |

三、现代社会的"三缄其口"新解

虽然时代变了,但"三缄其口"的智慧依然闪闪发光。不过我觉得在现代社会,我们可以给这个成语一些新的理解:

缄:缄住冲动之口

多少次我们因为一时冲动,在微信群里说了伤人的话,或者在朋友圈发了不该发的牢骚?我自己就有过这样的教训,气头上发了一条抱怨工作的朋友圈,结果被领导看见了,差点丢了工作。现在我都养成习惯了,想发火的时候先写在备忘录里,过一小时再看看还有没有必要发出去。

第二缄:缄住炫耀之口

不知道你们有没有这种感觉,现在朋友圈里炫富、炫成就的越来越多了。我有个同学,每次升职加薪都要发个九宫格,从工牌到办公室全景拍个遍。刚开始大家还点赞祝贺,后来发现他半年内"升职"了三次(其实是同一件事反复发),大家都默默把他屏蔽了。适度的分享是快乐,过度的炫耀就是讨嫌了。

第三缄:缄住是非之口

办公室八卦、朋友间的闲言碎语,这些东西传播起来特别快,伤害也特别大。我给自己定了个规矩:不传播未经证实的小道消息,不参与对他人的人身攻击,不在背后议论别人的私事。虽然这样有时候显得不太"合群",但至少心里踏实。

四、如何做到"三缄其口"而不失真诚?

可能有朋友要问了:老是憋着不说话,会不会显得很虚伪啊?其实"三缄其口"不是要我们做哑巴,而是要学会"智慧地说话"。我总结了几个小技巧:

1. 先听后说:别人说话时认真听完,不要急着打断或反驳。我发现自己以前经常在别人说到一半时就插嘴,现在刻意练习等待3秒再回应。

2. 三思而言:重要场合发言前,心里快速过三个这话非说不可吗?现在非说不可吗?非得用这种方式说吗?

3. 善用沉默:有时候沉默比说话更有力量。谈判时、被挑衅时、不确定时,适当的沉默反而能掌握主动权。

4. 书面表达:特别容易说错话的时候(比如道歉或批评),先用文字写下来,修改好了再发出去。

五、我的"三缄其口"实践心得

说实话,要做到"三缄其口"真的不容易,特别是在我们这个鼓励表达的时代。我自己也经常破功,但慢慢有了一些进步:

1. 工作群里的发言减少了30%,但重要事项的沟通反而更清晰了

2. 朋友圈从每天-条减少到每周-条,点赞数却增加了

3. 和家人吵架的次数明显减少,因为学会了在气头上闭嘴

4. 听到八卦时不再添油加醋传播,人际关系反而更简单了

不过我也发现,过度压抑自己的表达欲会带来新的比如显得过于冷漠,或者积累负面情绪。所以我现在追求的是"有质量的沉默"和"有分寸的表达"之间的平衡。

你们有没有因为说错话而后悔的经历?或者有什么控制表达欲的小妙招?欢迎在评论区聊聊,咱们一起学习这个"三缄其口"的智慧~