博大精深的意思解析:从字面到内涵全掌握

大家好呀!今天咱们来聊聊"博大精深"这个成语,别看它只有四个字,里面可藏着不少学问呢。作为一个喜欢琢磨文字的小编,我发现这个成语特别有意思,它就像一个小宝藏,越挖越有料。下面我就从字面意思开始,慢慢带大家走进这个成语的奇妙世界。

字面拆解:四个字里的乾坤

咱们先来拆拆这四个字:"博"、"大"、"精"、"深"。每个字单独拿出来都很有分量,组合在一起更是不得了。

"博"字,本义是宽广、广大的意思。我记得小时候学这个字的时候,老师让我们联想"博士"——那可是学问很广的人啊!"大"字就不用多说了,大家都懂,就是规模、程度上的大。"精"字特别有意思,它既有"精细"的意思,也有"精华"的含义。"深"字呢,不仅指物理上的深度,还指思想、学问上的深厚。

把这四个字放一起,字面意思就是:又广又大,又精又深。听起来是不是有点矛盾?既广博又精深,这不是自相矛盾吗?别急,这正是这个成语的妙处所在。

内涵解析:广博与精深的完美统一

其实"博大精深"描述的正是一种看似矛盾实则和谐的状态。它通常用来形容学问、文化或思想体系既广泛覆盖又深入透彻。我打个比方,就像一棵大树,根系向四面八方延伸(博),树干粗壮(大),枝叶繁茂(精),同时扎根很深(深)。

这种广博与精深的统一,在很多领域都能看到。比如中国的传统文化,既有诸子百家的广泛思想体系,又有每个学派深入的理论研究。再比如一些科学大师,他们往往既有广博的知识面,又在某个领域有极深的造诣。

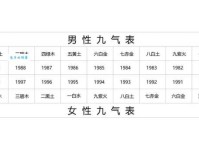

| 特征 | 表现 | 例子 |

|---|---|---|

| 博 | 知识面广,涉猎广泛 | 达芬奇既是画家,也是科学家、发明家 |

| 大 | 规模宏大,体系完整 | 《四库全书》收录了中国古代主要典籍 |

| 精 | 研究精细,掌握精髓 | 王羲之书法中的每一笔都精妙绝伦 |

| 深 | 见解深刻,底蕴深厚 | 老子《道德经》短短五千言却蕴含无穷哲理 |

实际应用:如何做到"博大精深"

说到这里,可能有人会问:"那我们在学习和工作中,怎样才能达到'博大精深'的境界呢?"根据我的观察和体会,这里有几个小建议:

要有"博"的胸怀。不要把自己局限在一个小圈子里,多接触不同领域的知识。我有个朋友是程序员,但他特别喜欢读历史书,结果在开发历史类APP时特别得心应手。

"大"不是一蹴而就的。要建立完整的知识体系,就像盖房子一样,先有框架,再慢慢填充内容。我学写作的时候,老师就让我先掌握各种文体的基本结构,然后再去丰富细节。

"精"的功夫在于专注和重复。记得我刚开始学摄影时,老师让我反复练习同一个场景的拍摄,直到掌握光线、构图的细节。这种刻意练习对达到"精"的境界特别重要。

"深"需要时间和思考的沉淀。现在信息爆炸的时代,很多人习惯了浅阅读,但真正有价值的东西往往需要反复咀嚼。我读《红楼梦》读了五遍,每一遍都有新的体会,这就是"深"的魅力。

常见误区:博大精深的几个误解

在理解"博大精深"时,我发现人们容易陷入几个误区,这里给大家提个醒:

个误区是认为"博"就是知道得多。其实不然,"博"更强调知识结构的广度和多样性,而不是简单的数量堆积。就像自助餐,不是吃得越多越好,而是要营养均衡。

第二个误区是把"大"等同于规模大。有些大部头著作看似宏大,但内容空洞;而有些短小精悍的作品反而更能体现"大"的气象。比如《论语》篇幅不长,但影响巨大。

第三个误区是混淆"精"和"钻牛角尖"。真正的"精"是在掌握整体基础上的精准把握,而不是只见树木不见森林。我见过一些技术专家,对自己领域了如指掌,但对相关领域一无所知,这就偏离了"博大精深"的本意。

后一个误区是把"深"理解为晦涩难懂。真正"深"的东西往往能用浅显的语言表达出来。就像爱因斯坦能用简单的例子解释相对论,这才是真功夫。

现代意义:为什么我们还需要"博大精深"

在这个信息碎片化的时代,"博大精深"的价值反而更加凸显。我发现现在很多人陷入了"知道很多,懂得很少"的困境——刷短视频能说出很多新名词,但真要深入讨论某个话题就露怯了。

"博大精深"提醒我们,真正的知识不是快餐式的消费,而是需要系统学习和深入思考。我特别佩服那些既能跟上时代潮流,又能静下心来钻研的年轻人,他们才是未来的希望。

在工作中也是同样道理。我认识的一位设计师,不仅精通各种设计软件,还对艺术史有深入研究,他的作品总是既有现代感又有文化底蕴,这就是"博大精深"带来的竞争力。

你觉得在当今社会,怎样才能更好地实践"博大精深"的学习理念?有没有哪个领域或人物特别符合你对"博大精深"的想象?欢迎分享你的看法!