在中国古代文化中,许多成语不仅简洁明了,还蕴含着丰富的历史故事和深刻的寓意。其中,“望风而逃”便是这样一个成语,它不仅在日常生活中被广泛使用,背后还有一段引人深思的历史典故。

望风而逃的含义

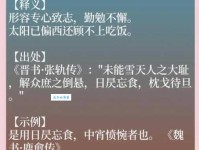

“望风而逃”这个成语字面意思是指看到对方的气势或风声就逃跑。引申开来,它常被用来形容在面对强大的敌人或不利的形势时,不等对方动手就先逃跑,表现出极度的胆怯和畏惧。这种行为往往缺乏勇气和担当,显示出一种逃避问题的态度。

成语典故

“望风而逃”这一成语最早出自《史记·淮阴侯列传》,讲述的是西汉初年名将韩信的故事。韩信在楚汉战争中表现出色,多次击败项羽的军队,成为刘邦的重要将领。然而,韩信的军事才能和功绩也引起了一些人的嫉妒和猜忌。

据《史记》记载,有一次韩信率军攻打赵国,赵国的将领陈馀听说韩信来了,非常害怕。陈馀知道韩信的军事才能和勇猛,担心自己的军队无法抵挡。因此,陈馀在韩信的军队还没有到达之前,就命令军队撤退,甚至自己也逃跑了。这种行为被后人形容为“望风而逃”。

历史背景

韩信是西汉初年的著名军事家,与张良、萧何并称为“汉初三杰”。他在楚汉战争中立下了赫赫战功,帮助刘邦最终战胜了项羽,建立了汉朝。然而,韩信的功绩也引起了一些人的嫉妒和猜忌,特别是刘邦的皇后吕雉。吕雉担心韩信的势力过大,威胁到刘邦的统治,因此密谋除掉韩信。

最终,韩信在被刘邦猜忌和吕雉的诬陷下,被处以极刑,成为中国历史上一个悲剧性的英雄。而“望风而逃”这个成语,也因为这段历史故事而流传下来,成为形容胆怯和懦弱的典型用语。

现代应用

在现代社会,“望风而逃”这个成语依然被广泛使用。它不仅可以用在军事或政治斗争中,还可以用于形容在面对困难和挑战时,不勇于面对,而是选择逃避的行为。例如,一个企业在市场竞争中,面对强大的竞争对手,不积极应对,而是选择退出市场,就可以用“望风而逃”来形容。

“望风而逃”这个成语不仅反映了古代战争中的真实故事,还深刻揭示了人性中的弱点。在面对困难和挑战时,勇于面对和解决问题才是正确的态度。