在中国的古语中,有“杳无消息”一词,它描述的是音信全无、踪迹难寻的状态。这个词语不仅承载着人们对未知的想象,也蕴含着深厚的文化内涵。

字面意义

“杳”字本义指树木高大茂盛的样子,引申为深远、不可见之意;“无”则是没有的意思;“消息”在这里指的是信息、音信。因此,“杳无消息”直译即为“消息消失在了遥远不可见之处”,形象地描绘了一种信息中断、联系断绝的状态。

文化背景

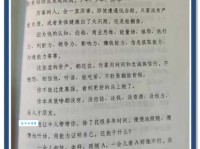

在中国古代,交通不便,通讯手段极为有限,书信成为人们传递信息的主要方式。然而,由于种种原因,如战争、自然灾害等,往往会导致信件丢失或延误,从而造成“杳无消息”的情况。这种状态下的人们,心中充满了对亲人朋友的思念与担忧,同时也激发了无数文人墨客的创作灵感。例如,唐代诗人王维在其《相思》诗中写道:“愿君多采撷,此物最相思。”表达了对远方亲人的深切思念。而“杳无消息”这一词语,便成为了表达这种情感的重要载体之一。

现代应用

随着科技的发展,现代社会的信息交流变得极为便捷,但“杳无消息”这一词语并没有因此而失去其意义。相反,在某些特定情境下,它仍然能够准确地传达出人们内心的感受。比如,在紧急情况下,如果无法联系到某人,人们就会用“杳无消息”来形容这种焦急等待的状态。此外,在文学创作中,作者也常常借用这一词语来营造一种神秘、不可捉摸的氛围,增强作品的艺术效果。

“杳无消息”不仅仅是一个简单的词语,它背后蕴含着丰富的文化内涵和情感色彩。无论是在古代还是现代,它都能触动人心,让人产生共鸣。在信息爆炸的今天,当我们再次听到或使用“杳无消息”时,不妨静下心来,体会一下这四个字背后所传递的那份独特的情感与意义。