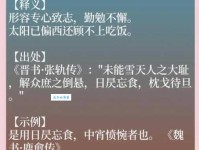

引经据典,这个成语我们常在文章或者讲话中听到,它不仅是一个文学上的修辞手法,更是古人智慧的一种体现。简单来说,“引经据典”就是指引用经典文献或权威性的言论来证明自己的观点。

成语来源

“引经据典”这个成语最早见于《汉书·艺文志》:“其言也,引经据典,以合时宜。”这里提到的“经”指的是儒家经典,如《诗经》、《书经》、《礼记》、《易经》等;而“典”则指古代的重要文献或权威言论。在古代,这些经典不仅是教育的基础,也是人们行为规范的指导,因此,在论述时引用这些经典,能够增强论点的权威性和说服力。

典故

一个典型的例子是东汉时期的王充,他在《论衡》中广泛引用了先秦诸子百家的言论,以及《诗》、《书》等经典文献,以此来支持自己的观点。《论衡》全书共85篇,内容涉及哲学、自然科学、社会现象等多个方面,王充通过引经据典,不仅丰富了文章的内容,也使得自己的观点更加有说服力,对后世产生了深远的影响。

现代应用

在现代,虽然我们不再像古人那样依赖经典文献来构建论点,但“引经据典”的精神依然存在。无论是学术论文写作、法庭辩论,还是日常的交流沟通,引用权威资料、数据、专家观点等,都能使我们的观点更加可信、更具说服力。比如,在撰写一篇关于环保的文章时,引用国际环保组织的最新研究报告,可以增强文章的专业性和可信度。

“引经据典”不仅仅是一种写作技巧,更是一种尊重历史、重视知识的态度。在信息爆炸的今天,学会合理地引用权威资料,不仅能够帮助我们更好地表达自己的观点,也是对知识的一种尊重和传承。正如古人云:“读书破万卷,下笔如有神。”广泛阅读,深入思考,才能在表达时游刃有余,引经据典,信手拈来。