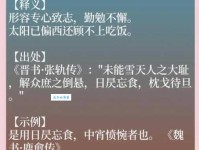

“约定俗成”这四个字,虽然在日常生活中经常被提及,但其背后的意义却往往被忽略。这个词源自《荀子·正名》:“约定俗成谓之宜,异义异宜谓之非。”简单来说,约定俗成是指某种习惯、规范或规则,经过长期的社会实践,逐渐被人们普遍接受并形成共识。这些习惯和规则虽然没有明文规定,但却在社会生活中发挥着重要的作用。

历史渊源

在中国古代,荀子提出了“约定俗成”的概念,用以解释语言、礼仪等社会现象的形成过程。他认为,语言和礼仪之所以能够被广泛接受和使用,是因为它们经过了长期的社会实践,逐渐被人们认可并形成了一种默契。这种默契不仅体现在语言上,也体现在社会的各个方面。

日常生活中的约定俗成

在我们的日常生活中,约定俗成的现象无处不在。比如,我们常说的“左行右立”就是电梯礼仪中的一个典型例子。虽然没有法律明确规定,但在许多城市,人们已经习惯在电梯中靠右站立,为需要快速通行的人让出左边的通道。这种行为规范就是一种约定俗成。

再比如,餐桌礼仪中的“筷子不插饭”也是约定俗成的一种表现。在中国,将筷子插在饭中被视为不吉利的行为,因为这让人联想到供奉逝者的场景。虽然没有明确的法律规定,但这一习惯已经深入人心,成为人们普遍遵守的礼仪。

约定俗成的正面作用

约定俗成的规则和习惯,往往能够促进社会的和谐与稳定。它们不仅减少了社会交往中的摩擦,还为人们提供了一套共同的行为准则,使得社会生活更加有序。例如,交通规则中的“红灯停,绿灯行”就是一种约定俗成,它保障了交通的顺畅和安全,减少了交通事故的发生。

约定俗成的局限性

然而,约定俗成也有其局限性。有些习惯和规则可能随着时代的变迁而不再适用,甚至可能成为社会发展的障碍。例如,一些传统的性别角色分工,如“男主外,女主内”,虽然在某些文化中根深蒂固,但在现代社会中已经不再符合平等和多元的价值观。因此,我们需要不断审视和调整这些约定俗成,使其更加符合时代的需求。

约定俗成是社会文化中的一种默契,它在我们的生活中扮演着重要的角色。这些习惯和规则不仅塑造了我们的行为方式,还反映了社会的共同价值观。然而,我们也需要保持开放和灵活的态度,不断审视和调整这些约定俗成,使其更好地服务于社会的发展和进步。只有这样,我们才能在继承传统的同时,不断推动社会向前发展。