在中国的传统文化中,有一句流传甚广的古语:“法不阿贵”,这句话出自《韩非子·有度》。这短短四个字,蕴含了深刻的法治精神,它不仅是中国古代法律制度的一个重要原则,也是现代社会法治建设的基石之一。

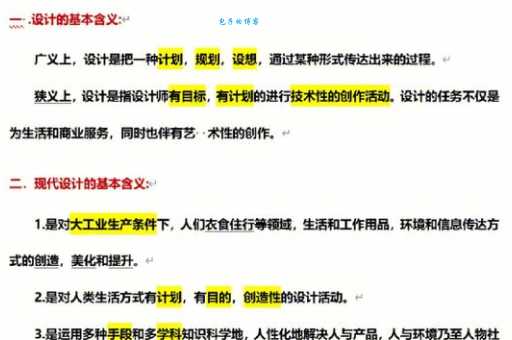

法不阿贵的含义

“法不阿贵”中的“法”指的是法律、法规;“阿”在这里是迎合、偏袒的意思;“贵”则指地位高、权势大的人。整句话的意思是,法律面前人人平等,不会因为一个人的地位、财富或权力而有所偏袒或例外。这一原则强调了法律的公正性和权威性,要求所有人在法律面前一律平等,无论是平民百姓还是王公贵族,都应遵守法律,接受法律的约束和制裁。

典故

《韩非子·有度》中提到:“法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”这段话形象地描绘了法律的公正无偏。韩非子认为,法律如同一把没有弯曲的绳子,它不会因为对象的不同而有所改变。无论是智慧之人还是勇猛之士,一旦触犯法律,都必须接受相应的惩罚;反之,对于那些遵纪守法、有功于社会的人,无论其身份如何卑微,都应得到应有的奖励。

历史背景

韩非子生活在战国时期,这是一个诸侯割据、战争频发的时代。当时,各国为了争霸天下,纷纷改革内政,加强中央集权。韩非子作为法家的代表人物,主张以法治国,强调法律的权威性和普遍适用性。他提出的“法不阿贵”思想,正是为了反对当时社会上普遍存在的贵族特权现象,提倡公平正义,确保国家法律的统一和稳定。

现实意义

在今天的社会,尽管我们已经建立了较为完善的法律体系,但“法不阿贵”的精神仍然具有重要的现实意义。无论是政府官员还是普通公民,都应当遵守法律,任何人在法律面前都没有特权。只有这样,才能真正实现社会的公平正义,保障人民的合法权益。

“法不阿贵”不仅是一句古语,更是一种法治精神的体现。它告诉我们,法律应当是公正的、平等的,不因人而异。在建设法治社会的今天,我们更应该铭记这一原则,共同努力,让法律成为维护社会秩序、促进社会发展的有力武器。