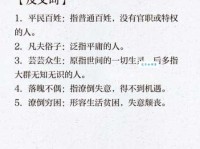

一、含义阐述

“无用武之地”这一成语最早出自于《史记·项羽本纪》,其中提到“籍(项羽名籍)长八尺余,力能扛鼎,才气过人,虽吴中子弟皆已惮籍矣。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”这里虽然没有直接出现“无用武之地”,但项羽被困垓下,英雄末路,有力无处使的情境,与“无用武之地”的内涵相似。

“无用武之地”字面意思是指没有施展才能或发挥力量的地方。它描绘了一种才华横溢或者有强烈抱负的人,在特定的环境和条件下,却找不到能够让自己大展身手的机会。这种状况可能出现在不同的领域,例如在军事上,将领拥有卓越的军事谋略和指挥能力,但所处的军队纪律涣散、装备落后或者政治腐败,导致他无法带领军队取得胜利;在文学创作方面,一个才华横溢的文人可能生逢乱世,社会动荡不安,缺乏欣赏和支持其作品的文化氛围,从而难以实现自己的文学理想等。

二、“无用武之地”的成因

1. 时代局限

某些个人所处的时代背景并不利于他们才华的施展。以明朝为例,明末时期,政治黑暗腐败,党争不断。许多正直有识之士想要通过改革来挽救国家危亡,但由于皇帝昏庸,宦官专权,即使像东林党人这样有着远大政治理想和治国方略的人,也只能被排挤打压,无法真正参与到国家治理当中,他们的政治抱负得不到施展,处于“无用武之地”的境地。

2. 环境阻碍

一个人所处的微观环境也会造成这种情况。在一些企业中,如果企业文化僵化保守,对于创新的想法和人才的引进持排斥态度,那么那些富有创造力和开拓精神的人就会受到限制。比如,一个年轻的员工提出了新的营销方案,可以为企业带来更多的利润,但是企业的高层领导由于长期遵循传统的经营方式,不愿意尝试新事物,使得这个员工的方案被搁置,他的才能也就无从发挥。

3. 自身因素

有时候,个人的性格特点或者认知偏差也可能导致“无用武之地”。一些人过于自负,不能很好地与他人合作,在团队协作中总是强调自己的想法而忽视他人的意见,这可能会引起同事和上级的反感,从而使自己陷入孤立无援的状态,即使有才华也无法得到应有的重视。还有一些人对自己的定位不准确,盲目追求不适合自己的目标,结果四处碰壁,找不到合适的发展方向。

三、“无用武之地”的应对之道

1. 改变心态

面对“无用武之地”的困境,首先要调整好自己的心态。不要抱怨命运的不公或者对他人的不满,而是要积极乐观地看待当前的处境。就像陶渊明,在东晋末年的复杂政治局势下,他仕途不顺,但他并没有因此消沉,而是选择归隐田园。他在田园生活中找到了属于自己的乐趣,写下了许多优美的田园诗篇,如《归园田居》等,成为中国古代田园诗派的开创者。这种转变心态的方式不仅让他从“无用武之地”的痛苦中解脱出来,还成就了自己独特的文学风格。

2. 提升能力

当感到自己“无用武之地”时,也是提升自我的好时机。不断学习新的知识和技能,拓宽自己的视野。例如,苏轼一生仕途坎坷,多次被贬谪到偏远地区。然而,他利用这些机会深入民间,了解当地风土人情,丰富了自己的阅历,同时也不断提升自己的文学修养。他创作了大量流传千古的诗词文章,如《赤壁赋》《水调歌头·明月几时有》等,成为北宋著名的文学家。所以,在看似没有机会的情况下,通过努力提升自己,当机遇来临时就能更好地把握。

3. 寻找机遇

积极主动地去寻找新的发展机遇。在现代社会,信息传播迅速,行业变化多端。一个人如果在一个地方找不到施展才能的空间,可以尝试换个环境。比如,一些互联网行业的创业者,最初在传统的企业里难以发挥自己的创新能力,于是他们投身到新兴的互联网创业浪潮中,在那里发现了广阔的市场前景,成功创建了具有影响力的企业。同时,也可以关注社会需求的变化,根据自己的特长去开拓新的领域,打破“无用武之地”的僵局。

“无用武之地”是一种令人遗憾的状态,但它并非不可改变。只要我们以积极的态度面对,不断提升自我,善于发现和抓住机遇,就能够突破困境,让自己的才华得到充分的发挥,在理想的道路上越走越远。