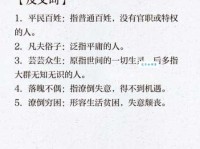

囹圄,这个词汇在汉语中承载着厚重的历史与文化意义,它不仅仅是指物理上的囚禁之所,更是心灵深处的一种束缚。古从至今,囹圄一词被广泛应用于文学、历史、哲学等多个领域,用以描述那些被囚禁的人们所处的环境,以及他们内心的挣扎与渴望。

在古代,囹圄多指监狱,是关押犯人、限制其自由的地方。《左传·昭公二十六年》中有云:“楚子囚于京师,国人围之,楚子请罪,乃释之。”这里的“囚”即指被关押在囹圄之中。而在《史记·刺客列传》中,聂政刺韩相侠累后,“遂自刭,聂政之母闻之,遂自杀,其姊闻之,亦自杀,三人皆死,人谓之‘聂政三死’。”这里的“自刭”也是为了不落入敌手的囹圄之中,以保持自己的尊严和自由。

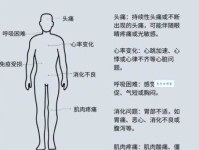

然而,囹圄的意义并不仅仅局限于物理上的囚禁。在现代社会,囹圄也可以指代一种精神上的束缚,是人们心灵深处的枷锁。这种束缚可能来自于社会的压力、内心的恐惧、或是对未知的恐惧。例如,一个人可能因为害怕失败而不敢尝试新的事物,这种内心的恐惧就像是一道无形的墙,将他囚禁在了自己的舒适区里,难以迈出探索的脚步。

在文学作品中,囹圄常常被用来象征人物内心的困境。如鲁迅先生的《狂人日记》中,狂人所处的“家”就是一个巨大的囹圄,不仅限制了他的身体,更囚禁了他的思想。狂人通过日记的形式,表达了对传统道德的质疑与反抗,试图冲破这道无形的枷锁,寻找真正的自由。

囹圄,既是肉体的囚禁,也是心灵的束缚。它提醒着我们,在追求自由的道路上,不仅要挣脱外在的枷锁,更要勇敢面对内心深处的恐惧与不安。只有这样,我们才能真正地活出自我,享受生命赋予的无限可能。