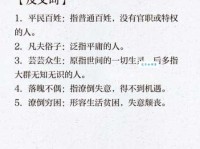

“落井下石”是一个常用的成语,形容在别人已经处于困境时,不仅不帮助,反而进一步打击或伤害。这个成语不仅在古代文献中有所记载,也在现代生活中有着广泛的应用。

成语由来

“落井下石”最早出现在唐代韩愈的《柳子厚墓志铭》中。原文为:“一旦临小利害,仅如毛发比,反眼若不相识,落陷井,不一引手救,反挤之,又下石焉,皆是也。”这段文字描述了在朋友或他人处于困境时,不仅不施以援手,反而落井下石的恶劣行为。

成语含义

“落井下石”中的“落井”指的是已经处于困境,而“下石”则是指在困境中进一步打击或伤害。这个成语用来形容在别人已经陷入困难时,不仅不提供帮助,反而趁机落井下石,使其更加痛苦。这种行为不仅不道德,而且会严重损害人际关系和社会和谐。

成语典故

《战国策·赵策》中有一段故事,讲述了赵国的公子成在一次战争中被敌军俘虏,他的弟弟公子丹不仅不设法营救,反而向敌军提供信息,导致公子成被杀。这种行为就是典型的“落井下石”,不仅令人愤慨,也反映了人性的阴暗面。

现代应用

在现代社会,“落井下石”依然被广泛使用,尤其是在职场、社交和家庭中。以下是一些具体的应用场景:

职场竞争

在职场中,竞争往往非常激烈。有时,当一个同事遇到困难时,其他同事不仅不提供帮助,反而趁机打击,以期自己能够获得更多的机会和资源。这种行为不仅破坏了团队的凝聚力,也会导致职场环境恶化。

社交关系

在社交关系中,当一个朋友遇到困境时,有些人不仅不提供支持,反而趁机落井下石,进一步伤害朋友。这种行为不仅会损害友谊,也会使自己失去信任和尊重。

家庭关系

在家庭关系中,当一个家庭成员遇到困难时,其他家庭成员不仅不提供帮助,反而落井下石,使其更加痛苦。这种行为不仅会破坏家庭的和谐,也会导致家庭成员之间的关系疏远。

文化与伦理

“落井下石”不仅是一个成语,也反映了人们对道德和伦理的深刻思考。在古代,人们强调“仁爱”和“互助”,认为在他人处于困境时,应该伸出援手,而不是落井下石。这种道德观念在现代社会依然具有重要意义,提醒我们在面对他人困境时,应保持善良和同情心,避免做出伤害他人的行为。

“落井下石”作为一个成语,不仅形象地描述了在他人困境中进一步打击的行为,也在职场、社交和家庭中有着广泛的应用。无论是竞争中的不道德行为,还是社交关系中的伤害,这个成语都为我们提供了一个警示,提醒我们在面对他人困境时,应保持善良和同情心,避免做出伤害他人的行为。在现代社会,这种道德观念依然具有重要的意义,帮助我们建立更加和谐的人际关系和社会环境。