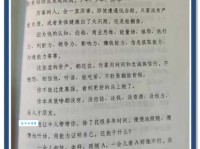

“投机倒把”这个词在现代社会中并不陌生,它通常用来形容那些通过不正当手段获取利益的行为。具体来说,投机倒把指的是利用市场上的信息不对称、政策漏洞或其他不正当手段,进行买卖活动以牟取暴利。这种行为不仅损害了市场公平,也触犯了法律和道德底线。

在经济活动中,投机倒把的行为多种多样。例如,有人通过提前获取某项政策的信息,在政策公布前大量买入相关股票,待政策公布后股价上涨再卖出获利;有人利用市场上的供需不平衡,大量囤积某种商品,然后高价出售;还有人通过虚假宣传、夸大产品效果,诱骗消费者购买,从而获取高额利润。这些行为虽然短期内可能带来丰厚的收益,但长期来看,不仅会破坏市场的正常秩序,还会损害消费者的权益和社会的信任基础。

在中国历史上,投机倒把的现象也屡见不鲜。例如,20世纪80年代初,随着市场经济的逐渐放开,一些不法分子利用政策漏洞,通过倒卖紧缺物资、哄抬物价等方式牟取暴利,严重扰乱了市场秩序。为了打击这种行为,政府出台了多项法律法规,加强市场监管,严惩投机倒把的行为。

然而,投机倒把的行为并没有因此消失,反而在新的市场环境下以更加隐蔽的形式出现。随着互联网和金融市场的快速发展,新的投机手段层出不穷。例如,一些不法分子通过操纵股价、虚假交易等手段,获取非法利益;还有一些人利用网络平台进行虚假宣传,诱骗消费者购买劣质产品。

面对这些现象,政府和社会各界都在不断加强监管力度。一方面,通过完善法律法规,提高违法成本,严惩投机倒把的行为;另一方面,通过加强市场教育,提高消费者的识别能力和防范意识,减少受害者的数量。

此外,企业和个人也应该树立正确的价值观和商业道德。在追求经济利益的同时,不能忽视社会责任和道德底线。企业应该通过合法、透明的手段获取利润,建立良好的企业形象;个人则应该在日常生活中树立诚信意识,不贪图小利,不参与任何违法活动。

投机倒把不仅是一种不道德的行为,更是对法律和社会秩序的严重破坏。只有通过全社会的共同努力,加强监管,提高道德水平,才能有效遏制投机倒把的行为,维护市场的公平和正义。在逐利的道路上,我们每个人都应该保持清醒的头脑,坚守道德和法律的底线,共同营造一个健康、公正的社会环境。