在中国古典文学中,每一个词语都承载着丰富的文化内涵和历史故事。其中,“绿肥红瘦”这一成语,不仅描绘了春天的美景,还蕴含着深厚的文化意蕴。

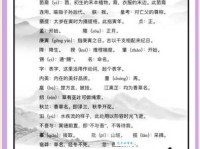

一、字面意思

“绿肥红瘦”这个成语,字面意思非常形象。其中,“绿”指绿叶,“红”指红花,“肥”和“瘦”则是形容词,分别表示叶子的茂盛和花朵的稀少。因此,整个成语可以理解为“绿叶茂盛而红花稀少”。

二、典故来源

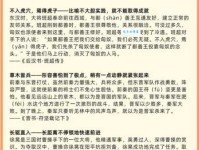

“绿肥红瘦”最早出自宋代词人李清照的《如梦令》:

> 昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否,知否?应是绿肥红瘦。

这首词描绘了词人在一夜风雨之后,醒来发现海棠花的景象。词中的“绿肥红瘦”正是对这一景象的生动描述。经过一夜的风雨洗礼,海棠花的叶子变得更加茂盛,而花朵却因风雨而凋零,显得稀少了。

三、文化内涵

1. 春日的变迁:

“绿肥红瘦”不仅是一个简单的景象描述,更是春日变迁的象征。春天的初始,红花烂漫,绿叶初生;但随着时间的推移,红花逐渐凋零,绿叶愈发茂盛。这一过程反映了自然界的变化规律,也寓意着生命的轮回。

2. 生命的脆弱与坚韧:

红花代表了生命的脆弱与美丽,绿叶则象征了生命的坚韧与持久。红花的凋零和绿叶的茂盛,既表达了生命的短暂,也展现了生命的顽强。这种对比,让人感受到生命的复杂与多变。

3. 情感的寄托:

在李清照的词中,“绿肥红瘦”不仅是对自然景象的描写,更是词人内心情感的寄托。词人在一夜风雨之后,对海棠花的感慨,实际上是对时光流逝、青春不再的感伤。这种情感的表达,使“绿肥红瘦”这个成语具有了更深的文化意义。

四、现代应用

“绿肥红瘦”这个成语在现代文学和日常生活中也有广泛的应用。它不仅用来形容春天的景色,还可以用来比喻事物的变化和人生的起伏。例如:

文学作品:在描写春天的散文或诗歌中,常常会用“绿肥红瘦”来描绘春日的景象,增加文章的诗意。

日常表达:在日常交流中,人们也会用“绿肥红瘦”来形容某种变化,如“经过一番努力,公司的业绩终于绿肥红瘦,有了显著的提升。”

“绿肥红瘦”不仅是一个生动的成语,更是一幅充满诗意的春日画卷。它不仅描绘了自然界的变迁,还寄托了人们的情感与思考。