“待字闺中”一词,源自古代中国,特指那些尚未出嫁的女子。在古代社会,女子的婚姻往往由家长做主,而“字”在这里是指女子的表字,即除了名之外的另一个称呼。女子一旦许配人家,便会取一个表字,表示她已有了归宿。因此,“待字闺中”便成了未婚女子的代名词。

词源与典故

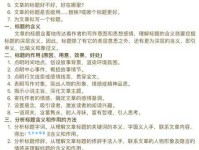

“待字闺中”最早见于《左传·隐公八年》:“待字,未嫁也。”这里的“字”并非指文字,而是指女子的表字。古代女子出嫁前,通常没有表字,只有名字。出嫁后,为了表示对新家庭的尊重,会取一个表字。这一习俗在《礼记·曲礼上》中也有记载:“女子许嫁,笄而字。”这里的“笄”是指成年礼,即女子成年时举行的仪式。

古代女子的生活

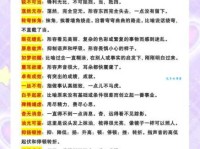

在古代,女子的生活大多围绕家庭展开。她们从小接受女红、琴棋书画等传统教育,以备将来成为贤妻良母。待字闺中的女子,往往会被视为家庭的宝贝,受到父母的精心呵护。然而,这种呵护也意味着她们的活动范围和自由受到了极大的限制。她们不能随意出门,更不能与异性交往,生活几乎完全局限于家中。

现代视角

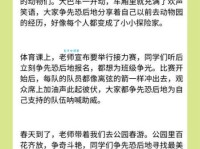

随着时代的变迁,社会对女性的看法也发生了巨大的变化。现代女性不再局限于家庭,她们可以自由选择职业,追求个人的梦想和事业。然而,“待字闺中”这个词语依然被用来形容那些未婚的女子,但它的含义已经发生了变化。在现代语境中,“待字闺中”更多地表达了一种等待爱情、期待婚姻的美好愿景,而不是对女性的束缚。

文化影响

“待字闺中”不仅是一个词语,更是一种文化符号。它承载着古代社会对女性的期待和规范,也反映了女性在不同历史时期的地位和角色。在文学作品中,这一词语常常被用来描绘那些美丽、贤淑的女子,如《红楼梦》中的林黛玉、薛宝钗等,她们虽然待字闺中,却拥有着不凡的才情和品格。

“待字闺中”这个词,从古至今,承载了太多的文化内涵。它不仅仅是对未婚女子的称呼,更是对女性在不同历史时期命运的反映。在现代社会,尽管女性的地位和角色已经发生了巨大的变化,但“待字闺中”依然能够唤起人们对美好爱情和家庭生活的向往。