在中国的成语中,“依样画葫芦”是一个非常形象的表达,常用来形容人们模仿别人做事,而没有自己的创新或变化。这个成语不仅生动有趣,还蕴含着丰富的文化内涵。

成语来源

“依样画葫芦”最早出自宋代文人洪迈的《容斋随笔》。书中记载了这样一个故事:有一位名叫王维的画家,擅长画葫芦。有一次,他画了一幅葫芦图,挂在墙上。后来,有人看了这幅画,觉得非常逼真,便依葫芦画瓢,模仿着画了一幅。结果,画出的葫芦虽然外形相似,但缺乏神韵和创意,显得呆板而无趣。

这个故事形象地说明了“依样画葫芦”的含义:只是机械地模仿,而没有自己的创新和独特之处。

成语解释

“依样画葫芦”中的“样”指的是样板或范例,而“葫芦”则是具体的对象。整个成语的意思是按照别人的样板或范例去做事,缺乏自己的创新和变化。这种做法虽然可以保证基本的准确性,但往往缺乏新意和创造力。

成语的应用

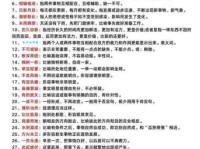

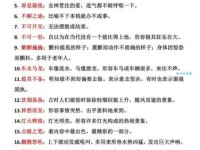

在日常生活中,我们经常会遇到“依样画葫芦”的情况。例如,在学习中,有的学生喜欢模仿优秀同学的笔记,虽然可以学到一些方法,但缺乏自己的思考和理解,最终效果往往不佳。又如在工作中,有的人喜欢按照既定的流程和方法做事,虽然可以保证工作的顺利进行,但很难有突破和创新。

成语的文化意义

“依样画葫芦”不仅是一个成语,更是一种文化现象。在中国传统文化中,模仿和学习是一种重要的学习方式,但过分依赖模仿,缺乏创新,往往会导致停滞不前。因此,这个成语也提醒我们,在学习和工作中,既要善于借鉴和模仿,也要勇于创新,形成自己的风格和特色。

现代应用

在现代社会,创新和创意的重要性越来越被人们所重视。无论是科技发展、艺术创作,还是企业管理,创新都是推动发展的关键因素。因此,“依样画葫芦”在现代语境中,更多地被用来提醒人们不要墨守成规,要敢于突破传统,寻求新的思路和方法。

“依样画葫芦”这个成语,不仅形象地描述了模仿的行为,还深刻地揭示了创新的重要性。它告诉我们,虽然模仿是学习的起点,但只有不断创新,才能在竞争中立于不败之地。无论是个人还是社会,都需要在借鉴他人的基础上,不断探索和创新,才能实现真正的进步和发展。