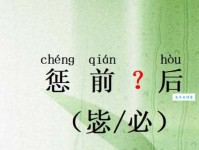

在中国的成语中,“泪如泉涌”是一个非常形象的表达,用来形容人因为极度悲伤、激动或感动而泪流满面的情景。这个成语的使用,常常能够让人联想到一幅情感充沛的画面,仿佛泪水如同泉水一般,不断地从眼中涌出,无法抑制。

成语来源

“泪如泉涌”这个成语的具体来源并没有明确的历史记载,但根据其形象生动的特点,可以推测它很可能是从古代文人的创作中逐渐流传开来。在中国古代文学中,文人们喜欢用一些形象的比喻来表达情感,使得作品更加生动和感人。例如,唐代诗人杜甫的《春望》中有“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心”这样的诗句,虽然没有直接使用“泪如泉涌”,但已经通过“花溅泪”这样的比喻,表达了极度悲伤的情感。

成语解释

“泪如泉涌”中的“泪”指的是泪水,“泉”则是泉水的简称,“涌”则表示泉水涌出的状态。综合起来,这个成语的意思就是泪水像泉水一样不断地涌出,形容人因某种强烈的情感而无法抑制地流泪。这种情感可能是悲伤、痛苦、激动、感动等,总之是一种非常强烈的情感体验。

成语应用

在日常生活中,“泪如泉涌”常常被用来形容人在面对某些特别令人感动或悲伤的场景时的反应。例如,当一个人听到亲人去世的消息时,可能会“泪如泉涌”,表达出极度的悲伤和痛苦;又或者在观看某些感人至深的电影或文学作品时,观众或读者可能会被情节所打动,从而“泪如泉涌”。

此外,在文学作品中,作者也会巧妙地运用“泪如泉涌”来形容人物的情感状态。例如,清代小说《红楼梦》中,林黛玉因种种不幸而常常泪如泉涌,她的泪水不仅表达了她的悲伤,也展现了她内心深处的柔弱和敏感。

文化意义

“泪如泉涌”这个成语不仅是一个形容词,更是一种情感表达方式。在中国文化中,情感的表达往往含蓄而内敛,但“泪如泉涌”却以一种夸张的方式,打破了这种传统,展现了一种更加直接、生动的情感表达方式。这不仅是语言的魅力所在,也是中国文化多样性的一种体现。

在中国古代,泪水常常被视为情感的象征。例如,《诗经》中有“涕泗滂沱”的描写,表达了人因悲伤而泪流满面的情景。这种情感的表达方式,不仅能够让人更加直观地感受到人物的情感状态,也能够引起读者或听众的共鸣,使得作品更加感人。

“泪如泉涌”不仅是一个形象生动的成语,更是一种文化现象。它让我们在日常交流中,能够更加生动、形象地表达自己的情感,同时也为我们了解中国文化的多样性提供了一个独特的视角。无论是文学作品中的描写,还是日常生活中的应用,“泪如泉涌”都以其独特的方式,传达了人类情感的丰富和深刻。