在中国古代文学中,有许多成语和典故流传至今,它们不仅蕴含着深厚的文化意义,还反映了古代社会的风俗习惯。其中,“鹑衣百结”便是这样一个充满诗意的成语。

典故溯源

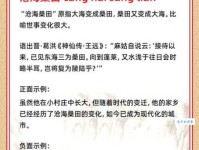

“鹑衣百结”最早见于《左传·哀公十五年》。据记载,春秋时期,卫国的国君卫灵公生活奢靡,而其臣民却生活在贫困之中。有一次,卫灵公问孔子:“吾闻之,君不君,臣不臣,民不民,此三者,国之大患也。今吾国之民,鹑衣百结,此何谓也?”孔子回答说:“民贫则思乱,乱则无以治国。今民鹑衣百结,此乃国之大患也。”

这里,“鹑衣百结”形容的是百姓衣衫褴褛、破旧不堪的样子。鹌鹑的羽毛短小,古人形容衣服破烂不堪时,常以“鹑衣”来形容。而“百结”则进一步强调了衣服的破烂程度,表示衣服上补丁摞补丁,十分破旧。

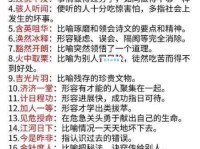

含义解析

“鹑衣百结”在现代汉语中,常用来形容生活贫困、衣衫褴褛的样子。这个成语不仅反映了古代社会的贫富差距,还表达了对贫苦百姓的同情。在文学作品中,这一成语常常被用来描绘穷苦人的生活状态,以此来表达作者对社会不公的批判和对弱者的同情。

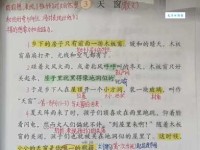

文学应用

在古代文学中,“鹑衣百结”被广泛使用,成为描绘贫苦生活的常用成语。例如,唐代诗人白居易在《卖炭翁》中写道:“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”这里的“衣正单”虽然没有直接使用“鹑衣百结”,但同样表达了卖炭翁衣衫破旧、生活困苦的境况。

再如,宋代文人欧阳修在《醉翁亭记》中写道:“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。”虽然这里没有直接提到“鹑衣百结”,但通过对山间美景的描写,反衬出贫苦百姓的艰辛生活,表达了对社会不公的深刻思考。

“鹑衣百结”这一成语,不仅是一个形象生动的描绘,更是一个富有深意的文化符号。它不仅反映了古代社会的贫富差距,还表达了对贫苦百姓的同情和对社会不公的批判。在今天的社会中,虽然我们已经不再使用“鹑衣百结”来形容衣衫褴褛,但这一成语所蕴含的文化意义仍然值得我们深思。