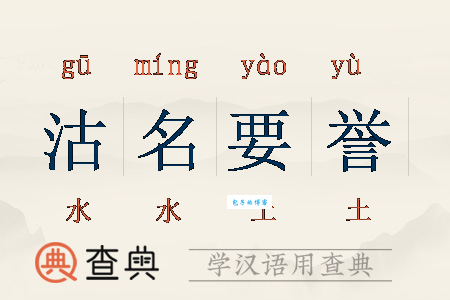

沽名钓誉的意思和例子:生活中那些让人翻白眼的虚伪表现

大家好呀!今天咱们来聊一个特别有意思的话题——"沽名钓誉"。这个词听起来有点文绉绉的,但其实它描述的就是我们生活中经常遇到的那些"装模作样"的行为。作为一个性格easy的小编,我就用轻松的方式和大家聊聊这个话题,顺便扒一扒生活中那些让人哭笑不得的虚伪表现。

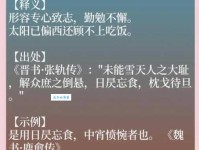

什么是"沽名钓誉"?

先来拆解一下这个词。"沽"原本是买的意思,"钓"就是钓鱼的钓,"名"和"誉"分别指名声和荣誉。合在一起,"沽名钓誉"就是用不正当的手段获取名声和荣誉,说白了就是"装逼"的高级说法。

这种人通常不是为了真正做好事,而是为了让别人觉得他们很了不起。就像有些人捐款不是为了帮助别人,而是为了在朋友圈晒捐款证书;有些人做公益不是为了改变社会,而是为了在简历上多一行漂亮的经历。

生活中常见的沽名钓誉行为

下面我就列举一些生活中常见的沽名钓誉行为,看看你有没有遇到过:

1. 社交媒体上的"表演艺术家"

这类人擅长在社交媒体上打造完美人设。他们可能:

1. 拍100张照片只为选一张"自然"的

2. 吃个饭要先让手机"验毒"半小时

3. 明明在家躺了一天,却要发"今天又是充实的一天"

4. 买本书拍完照就再也没翻开过

搞笑的是,他们还会在深夜发一些"人生感悟",配上一杯红酒和忧郁的侧脸,仿佛经历了什么重大人生转折,实际上可能只是因为外卖送晚了。

2. 职场中的"戏精"

职场中这类人也不少:

1. 明明工作拖到后一刻才做,却要发邮件显示凌晨3点还在加班

2. 开会时故意用一堆专业术语,把简单问题复杂化

3. 抢同事功劳时比谁都快,出了问题甩锅比谁都快

4. 老板在场时突然变得特别勤快,老板一走立刻恢复懒散

我曾经有个同事,每次老板来视察,他就会突然对Excel表格产生极大兴趣,眉头紧锁地盯着屏幕,仿佛在解决什么世界难题。老板一走,立刻切换回刷淘宝模式。

3. 朋友圈里的"慈善家"

这类人特别有意思:

1. 捐款-要发10条朋友圈

2. 参加公益活动全程自拍,根本没关注活动本身

3. 转发社会新闻不是为了关注事件,而是为了显示自己"有社会责任感"

4. 对弱势群体的关心仅限于社交媒体上的漂亮话

我见过夸张的是有人去敬老院看望老人,结果全程在拍自己和老人的合影,老人连话都没机会说几句。拍完照发完朋友圈,任务就算完成了。

为什么人们会沽名钓誉?

其实这种行为背后有几个常见原因:

1. 缺乏真正的自信:需要通过外界的认可来证明自己的价值

2. 社会比较心理:看到别人都在"表演",觉得自己不演就亏了

3. 功利主义思维:认为名声能带来实际利益,所以值得投资

4. 即时满足需求:真实的成就需要时间积累,而"装"能快速获得反馈

如何识别沽名钓誉的人?

这里我整理了一个简单的帮助大家分辨:

| 行为表现 | 真诚的人 | 沽名钓誉的人 |

|---|---|---|

| 做善事 | 低调进行,不张扬 | 必须让全世界知道 |

| 工作成就 | 用结果说话 | 用PPT说话 |

| 知识分享 | 深入浅出 | 故作高深 |

| 面对错误 | 承认并改进 | 找借口或甩锅 |

面对沽名钓誉的人该怎么办?

作为一个easy的人,我的建议是:

1. 保持冷静:没必要揭穿或对抗,看破不说破

2. 专注自己:别人的表演是别人的事,不影响你的节奏

3. 幽默化解:可以用轻松的方式调侃,但不要恶意

4. 设立边界:如果对方的行为影响到你,适当保持距离

记住,在这个社交媒体时代,每个人都或多或少会"表演"一下,关键是要把握好度,别让自己活成了一个彻头彻尾的"角色"。

后的小思考

其实我们每个人可能都有过那么一点"沽名钓誉"的时刻,毕竟谁不想被认可呢?但问题在于,当这种行为成为习惯,我们就可能迷失在别人眼中的自己,忘记了真实的自己是什么样子。

你有没有遇到过特别夸张的沽名钓誉行为?或者你自己有没有做过什么事后想起来觉得"我当时怎么这么装"的事情?欢迎在评论区分享你的故事或看法~