疙里疙瘩的意思怎么理解 看完你就明白了

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的词——"疙里疙瘩"。这个词儿听起来就挺有画面感的对吧?每次听到这个词,我脑子里就会浮现出各种不平整的表面,比如粗糙的树皮、凹凸不平的墙面,或者是那种手感不太好的布料。

字面意思:摸得到的"不平整"

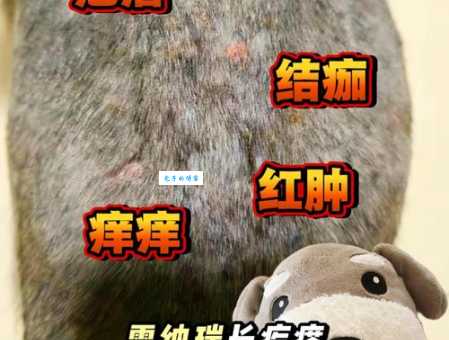

首先咱们从基础的字面意思说起。"疙里疙瘩"这个词组,拆开来看就是"疙瘩"的加强版。"疙瘩"本身指的是皮肤上突起的小包,或者物体表面不平整的小凸起。而加上"里"字变成"疙里疙瘩",就更有一种"到处都是小突起"的感觉,形容那种密集的不平整状态。

我小时候特别喜欢摸各种东西的质感,记得有一次在乡下外婆家,我摸到一棵老槐树的树干,那种粗糙的、布满小突起的感觉,外婆就说:"这树皮疙里疙瘩的,小心别划伤手。"那时候我就对这个词有了直观的理解。

| 物体 | "疙里疙瘩"的表现 |

|---|---|

| 树皮 | 表面粗糙,有大量小突起和裂纹 |

| 橘子皮 | 密布小油胞,摸起来不平滑 |

| 老式墙面 | 粉刷不平,有明显颗粒感 |

| 某些粗布 | 纺织不均匀,手感粗糙 |

引申意义:生活中的"不平顺"

不过呢,咱们中文神奇的地方就是很多词语都不止字面意思那么简单。"疙里疙瘩"除了形容物体表面不平整,还经常用来比喻事情进展不顺利、关系不融洽或者心情不舒畅。

比如说,你和朋友约好一起做项目,结果过程中总是出现各种小沟通也不顺畅,这时候就可以说:"这次合作真是疙里疙瘩的,一点都不顺。"我自己就有过这样的经历,明明是很简单的任务,却因为各种小意外变得特别曲折,那种感觉确实就像摸到了一块特别不平整的表面,让人心里不舒服。

情感表达:说不出的"堵心感"

"疙里疙瘩"还能用来形容一种难以言表的不舒服情绪。有时候我们心里有事,但又说不清楚具体是什么,就是觉得闷闷的、不痛快,这种时候说"心里疙里疙瘩的"就特别贴切。

记得有一次我工作上遇到点小挫折,其实事情本身不大,但就是让我一整天都提不起劲。回家后我妈一看我脸色就问:"怎么了?看你这一脸疙里疙瘩的样子。"当时我就觉得这个词用得真妙,完全表达出了我那种说不清道不明的郁闷感。

地域差异:方言中的"疙里疙瘩"

有趣的是,"疙里疙瘩"在不同地区的使用也有些微妙的差别。在北方话里,这个词可能更常用来形容物体表面的不平整;而在一些南方方言中,则更多用于形容人际关系或事情进展的不顺利。

我有个广东朋友次听我说"疙里疙瘩"时还觉得特别新鲜,他说在他们那儿更常说"嗑嗑绊绊"来表达类似的意思。这种语言上的小差异其实挺有意思的,也体现了汉语的丰富性。

文学中的运用:让描述更生动

在文学作品里,"疙里疙瘩"这个词经常被用来增强描写的生动性。比如描述一个饱经风霜的老人,可以说"他疙里疙瘩的手上布满了岁月的痕迹";描写一段坎坷的感情,可以说"他们的关系总是这样疙里疙瘩的,时好时坏"。

我自己写作的时候就特别喜欢用这种形象感强的词语,它能让读者立刻在脑海中形成画面,比直接说"不平整"或"不顺利"要有感染力得多。

如何应对"疙里疙瘩"的状态?

既然"疙里疙瘩"可以形容这么多不太好的状态,那咱们也得聊聊怎么应对对吧?

对于物体表面的不平整,解决起来相对简单——打磨、抛光或者换个材料就行。但如果是人际关系或心理状态的"疙里疙瘩",就需要更多耐心和技巧了。我的经验是:

1. 先识别问题所在:到底是什么让我觉得"疙里疙瘩"?是具体的事件还是累积的情绪?

2. 尝试沟通表达:如果是人际关系适当的沟通往往能缓解很多

3. 调整心态:有时候接受"不完美"的状态反而能让心情更平和

4. 寻找突破口:从小处着手改善,不要指望一下子解决问题

换个角度看"疙里疙瘩"

其实吧,"疙里疙瘩"也不全是坏事。想想看,完全光滑平整的世界该多无聊啊!那些小小的不平整往往正是让事物有特色、有质感的地方。

就像我特别喜欢的那种手工陶器,表面故意保留一些制作痕迹,摸起来疙里疙瘩的,反而比工业生产的完美器皿更有温度、更有人情味。人际关系中的一些小摩擦,处理得当的话,也可能成为加深了解的契机。

所以下次当你遇到"疙里疙瘩"的情况时,不妨试着换个角度看看,也许会发现其中独特的价值呢!

你近有没有遇到过什么"疙里疙瘩"的事情或感受?是怎么处理的呢?欢迎在评论区分享你的故事,说不定你的经验正好能帮到有类似困扰的人哦!