外亲内疏的意思解析:人际关系中的微妙距离

大家好呀!今天想和大家聊聊一个特别有意思的话题——"外亲内疏"。这个词儿听起来有点矛盾对吧?表面上亲近,实际上疏远,这不就是我们生活中经常遇到的人际关系现象嘛!作为一个经常观察人际互动的小编,我对这个话题可是深有感触呢。

什么是"外亲内疏"?

"外亲内疏"这个词儿,字面意思就是"外表亲近,内心疏远"。想象一下,你和某个人见面时总是热情打招呼、笑脸相迎,聊天时也显得特别投缘,但实际上你们之间并没有真正的深交,甚至可能对彼此有些保留或防备。这种关系状态在现代社会中简直太常见了!

我有个朋友就特别擅长这种"外亲内疏"的社交方式。每次聚会她都能和人打成一片,看起来跟谁都特别熟,但私下里她告诉我:"其实我跟他们都不太熟,就是表面功夫做得好。"这让我不禁思考,为什么我们会发展出这样的人际关系模式呢?

为什么会出现"外亲内疏"的现象?

说实话,我觉得"外亲内疏"这种现象在现代社会几乎是不可避免的。原因嘛,我总结了这么几点:

1. 社交礼仪的要求:我们从小就被教育要礼貌待人,即使不喜欢对方也要保持基本尊重。这就导致了很多"表面和谐"的关系。

2. 自我保护机制:不是人都值得深交,为了避免受伤,我们会有意无意地保持一定距离。

3. 职场生存法则:在办公室里,即使对同事有意见,为了工作顺利也得维持表面的友好关系。

4. 社交媒体的影响:朋友圈里点赞评论热火朝天,现实中可能连话都说不上几句。

记得刚参加工作那会儿,我对人都掏心掏肺,结果发现有些同事表面跟我称兄道弟,背地里却各种使绊子。从那以后,我也学会了"外亲内疏"这一套,虽然不太喜欢,但确实能少受点伤害。

"外亲内疏"的典型表现

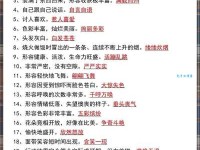

为了更清楚地理解这个概念,我整理了一些"外亲内疏"关系的典型表现:

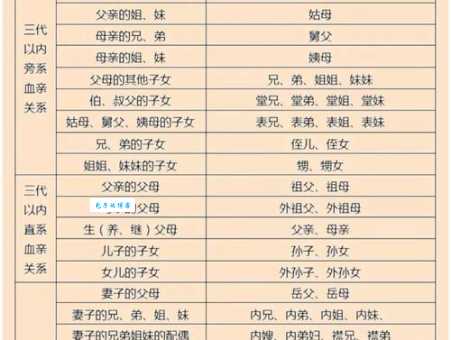

| 表面现象 | 实际状况 |

|---|---|

| 见面热情打招呼 | 私下从不联系 |

| 现实中无话可说 | |

| 聊天时话题广泛 | 从不涉及个人真实想法 |

| 公开场合互相赞美 | 背后评价截然不同 |

| 表现得非常了解对方 | 实际上知之甚少 |

看到这些表现,是不是觉得特别熟悉?我敢打赌,每个人都能在自己的社交圈里找到符合这些描述的关系。

如何应对"外亲内疏"的关系?

面对这种微妙的人际距离,我们应该怎么办呢?作为一个过来人,我想分享几点心得:

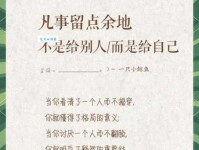

别太较真。认识到"外亲内疏"是现代社会的一种常态,不必为此感到失望或愤怒。不是人都能成为知己,大多数关系停留在表面也完全OK。

学会分辨。有些"外亲内疏"是无害的社交润滑剂,有些则可能是虚伪的表现。要学会区分哪些关系值得深入发展,哪些保持距离就好。

再者,保护自己。在不确定对方真实意图前,不要过早暴露自己的弱点和秘密。慢慢来,让时间检验关系的真实性。

保持真诚。虽然我们可能不得不参与一些"外亲内疏"的互动,但内心深处还是要保持自己的真诚。对真正重要的人,永远不要玩这套。

我自己就有一个原则:对人都保持基本礼貌,但只对少数人敞开心扉。这样既不会显得不合群,又能保护自己不被虚假关系所伤。

"外亲内疏"的积极意义

说来你可能不信,"外亲内疏"其实也有它的积极意义。想象一下,如果每个人都要对人完全真诚,社会运转可能会变得异常艰难。适当的"外亲内疏":

1. 维持了社会的基本和谐

2. 减少了不必要的冲突

3. 保护了个人隐私和边界

4. 提高了社交效率

就像润滑剂让机器运转更顺畅一样,"外亲内疏"某种程度上让复杂的人际网络能够正常运转。关键是要把握好度,不要让它成为人际交往的主要模式。

从"外亲内疏"到"内外一致"

当然,理想的状态还是能够做到"内外一致"——表里如一,真诚待人。但这需要勇气,也需要遇到对的人。我现在的做法是:

1. 对大多数人保持礼貌友好的"外亲内疏"

2. 对少数经过时间检验的朋友做到完全真诚

3. 不断调整这两类人的名单

随着年龄增长,我越来越珍惜那些能够"内外一致"相处的朋友。和这些人在一起,不需要伪装,不需要揣测,那种轻松自在的感觉真是太棒了!

写在后

"外亲内疏"这种微妙的人际距离,就像人际关系中的灰色地带,既不是纯黑也不是纯白。它反映了现代人既渴望连接又害怕受伤的矛盾心理。理解这一点,或许能让我们对自己和他人都多一份宽容。

你有没有遇到过特别典型的"外亲内疏"关系?你是如何处理这种微妙距离的?欢迎在评论区分享你的故事和看法,让我们一起探讨这个有趣又复杂的人际现象吧!