自相惊扰是什么意思?为什么人们常常会自相惊扰?

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的现象——"自相惊扰"。这个词听起来有点文绉绉的,但其实它描述的就是我们日常生活中经常遇到的一种情况:自己吓自己。没错,就是那种明明没什么大不了的事情,却因为过度担心、胡思乱想而把自己搞得紧张兮兮的状态。

什么是自相惊扰?

"自相惊扰"这个成语出自《左传》,原意是指自己人吓唬自己人。放到今天来看,它描述的就是我们因为过度解读、过度反应而给自己制造不必要的恐慌和焦虑。简单来说,就是没事找事,自己给自己添堵。

想想看,你是不是也有过这样的经历:

1. 半夜听到一点声响,立刻脑补出各种入室抢劫的剧情

2. 身体稍微有点不舒服,马上上网查症状,结果越查越觉得自己得了绝症

3. 看到朋友圈有人发"近好累",立刻联想到对方是不是在暗示什么

这些都是典型的"自相惊扰"的表现。我们的大脑有时候就像个过度活跃的编剧,总爱给平淡的生活加戏。

为什么我们会自相惊扰?

这个问题可有意思了。经过我自己的观察和思考,发现主要有这么几个原因:

1. 进化留下的"安全"机制

我们的大脑其实是个"安全偏执狂"。在远古时代,那些对潜在危险特别敏感的人更容易活下来——把风吹草动都当成老虎的人,比那些对危险反应迟钝的人有更高的生存几率。这种机制在当时是保命的,但在现代社会就有点"过敏"了。

2. 信息过载带来的焦虑

现在是个信息爆炸的时代,我们每天接触的信息量是古人一辈子都接触不到的。各种新闻、社交媒体上的负面消息,让我们对世界的危险程度产生了错误的判断。比如飞机失事的新闻看多了,就会觉得坐飞机特别危险,实际上统计数据表明飞机是安全的交通工具之一。

3. 社会比较带来的不安

社交媒体让我们能随时看到别人的生活片段,但问题是我们看到的都是别人精心挑选展示的部分。这种片面的比较很容易让我们产生"别人都过得那么好,只有我这么糟糕"的错觉,从而陷入自我怀和焦虑。

4. 对不确定性的不耐受

人类天生喜欢确定性,但现实世界充满了不确定性。当我们面对模糊不清的情况时,大脑会自动填充坏的场景,这种"宁可错杀一千,不可放过一个"的思维模式导致了大量不必要的担忧。

自相惊扰的常见表现

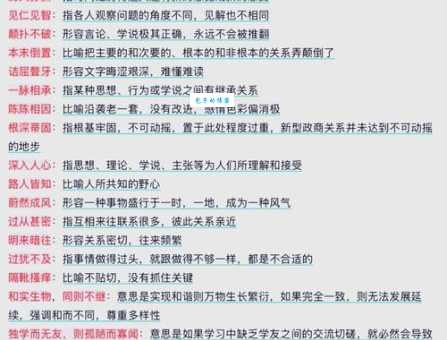

为了更清楚地了解这种现象,我整理了一个列举了一些日常生活中常见的自相惊扰表现:

| 场景 | 正常反应 | 自相惊扰反应 |

|---|---|---|

| 老板叫你去办公室 | 可能有工作要交代 | 是不是我做错了什么?要被开除了? |

| 朋友没回消息 | 可能在忙 | 是不是我说错话得罪他了?他不想理我了? |

| 体检报告有个指标略高 | 注意观察,下次复查 | 完了,我肯定得了重病,活不长了 |

| 约会对象迟到10分钟 | 可能路上堵车 | 他/她是不是不喜欢我,故意放我鸽子? |

看到这些例子,是不是觉得特别熟悉?我们或多或少都有过类似的经历。

如何减少自相惊扰?

既然知道了问题所在,那怎么才能减少这种自己吓自己的情况呢?根据我的个人经验,有几个小技巧还挺管用的:

1. 培养"现实核查"的习惯

每当发现自己开始往坏处想时,停下来问自己几个

1. 有什么确凿的证据支持我的担心吗?

2. 可能的情况是什么?

3. 坏的情况发生的概率有多大?

4. 即使坏的情况发生了,我真的无法应对吗?

这种理性的自我对话能有效打断焦虑的恶性循环。

2. 限制负面信息的摄入

不是说要对世界上的问题视而不见,而是要控制接触负面信息的量和频率。比如:

1. 设定每天看新闻的时间限制

2. 取消关注那些总是传播焦虑的账号

3. 睡前避免看刺激性内容

3. 练习正念冥想

正念冥想的核心就是观察当下的体验而不加评判。通过练习,我们能更好地觉察到自己的思维模式,而不是被自动产生的负面想法牵着鼻子走。每天花10分钟静坐,关注呼吸,当杂念出现时温柔地把注意力拉回来,长期坚持效果显著。

4. 建立支持系统

很多时候我们的担忧是因为独自承担。有一个可以倾诉的朋友圈或家人网络,能帮助我们更客观地看待当你把自己的担心说出来时,常常会发现它并没有想象中那么可怕。

5. 培养"成长型思维"

把生活中的挑战和不确定性视为学习和成长的机会,而不是威胁。告诉自己:"无论发生什么,我都能从中学习并变得更强大。"这种心态能显著减少焦虑。

我的个人体验

说到这个,我不得不分享一下自己的亲身经历。有段时间我特别容易自相惊扰,尤其是工作上。每次交完稿子就开始担心:编辑会不会觉得写得不好?读者会不会不喜欢?会不会有人批评我?这种担忧甚至会影响到我的睡眠。

后来我意识到,这种过度的自我怀不仅没有帮助,反而影响了我的创作状态。于是我开始有意识地调整:

1. 交稿后就转移注意力,去做些别的事情

2. 告诉自己"我已经尽力了,结果如何不是我能完全控制的"

3. 把可能的批评视为改进的机会,而不是对个人的否定

慢慢地,我发现自己的心态平和多了,工作效率反而提高了。这让我明白了一个道理:适度的谨慎是好的,但过度的自我惊吓只会消耗我们的精力和快乐。

结语

自相惊扰就像心理上的"狼来了"——当我们总是为想象中的危险而紧张时,不仅浪费了精力,还可能降低对真正重要事情的敏感度。学会区分真实的威胁和想象的恐惧,是现代人必备的心理技能。

当然,我并不是说要完全消除担忧——适当的谨慎是必要的。关键在于找到平衡点,既不盲目乐观,也不过度悲观。毕竟,生活已经够复杂了,何必再自己给自己加戏呢?

你有没有过自相惊扰的经历?后是怎么走出来的?欢迎在评论区分享你的故事和心得,说不定你的经验正好能帮助到有类似困扰的人呢。