在汉语的广阔海洋中,每一滴水都蕴含着丰富的文化内涵和历史积淀。其中,“虚词诡说”这一成语便是这片海洋中的一朵浪花,它不仅反映了语言的精妙,更揭示了人性的复杂。

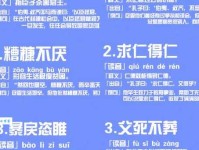

一、成语解释

“虚词诡说”中的“虚词”指的是那些在句子中起辅助作用的词语,如“之”、“乎”、“者”、“也”等,这些词本身并没有实际意义,但可以影响句子的语气和结构。而“诡说”则指故意使用不实或夸张的言辞来达到某种目的。因此,整个成语“虚词诡说”可以理解为通过使用虚词来掩盖事实真相,或故意扭曲事实,以达到某种不正当的目的。

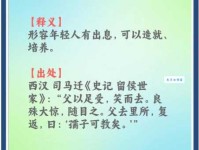

二、典故溯源

“虚词诡说”这一成语最早见于《战国策·齐策》。战国时期,齐国的国君齐宣王非常喜欢听奉承话。有一次,齐宣王问身边的臣子:“我与古代的贤君相比,怎么样?”一位名叫邹忌的臣子回答说:“大王您比古代的贤君还要贤明。”齐宣王听后非常高兴,但邹忌的真正用意却并非如此。事实上,邹忌是通过使用虚词和委婉的言辞,巧妙地避免了直接回答,从而既不得罪齐宣王,又保全了自己的立场。

邹忌的这种回答方式,就是典型的“虚词诡说”。他并没有直接说齐宣王不如古代的贤君,而是通过虚词的使用,让齐宣王自己去理解。这种回答方式既显示了邹忌的智慧,也反映了当时政治环境的复杂和险恶。

三、现代应用

在现代社会,“虚词诡说”依然有着广泛的应用。人们在日常交流中,为了达到某种目的,往往会使用一些虚词来掩饰自己的真实意图。例如,在商务谈判中,一方可能会使用“可能”、“或许”等词语来模糊自己的立场,以增加谈判的灵活性;在社交场合,人们也常常通过虚词来表达自己的观点,同时避免直接冲突。

然而,过度使用“虚词诡说”也会带来负面效果。长期使用虚词来掩盖事实真相,不仅会损害个人的信誉,还会导致人际关系的疏远。因此,我们在使用虚词时,应当注意分寸,避免滥用。

四、

“虚词诡说”不仅是语言技巧的体现,更是人性的反映。在复杂多变的社会环境中,合理使用虚词可以让我们更加灵活地应对各种情况,但我们也应警惕虚词背后可能隐藏的不实和虚伪。只有在真诚和智慧之间找到平衡,我们才能更好地与他人沟通,建立和谐的人际关系。