半信半的意思是什么?教你准确使用这个成语

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的成语——"半信半"。这个成语在日常生活中经常能听到,但你真的了解它的准确含义和用法吗?作为一个经常和文字打交道的小编,我发现很多人对这个成语的理解其实有点"半信半疑"呢(笑)。所以今天我就来和大家一起探讨一下这个成语,保证让你以后用起来得心应手!

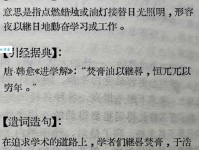

"半信半"到底是什么意思?

先来说说这个成语的字面意思。"半信半"从字面上看就是"一半相信,一半怀疑",形容一个人对某件事或某个说法既不完全相信,也不完全否定,处于一种摇摆不定的状态。

想象一下这样的场景:你的朋友告诉你他中了一百万彩票,但你看着他平时连两块钱的刮刮乐都舍不得买的样子,这时候你的心情大概就是"半信半"——既觉得他可能真的走运了,又怀疑他是不是在开玩笑。这种矛盾的心理状态,就是"半信半疑"生动的体现啦!

成语背后的历史故事

虽然"半信半"这个成语本身没有特别明确的典故来源,但它的意思在古代文献中早有体现。比如在《后汉书》中就有"疑信参半"的说法,和"半信半疑"意思相近。这个成语正式定型大概是在明清时期,成为了我们现在熟悉的四字成语。

有趣的是,这个成语反映的其实是一种非常普遍的人类心理状态。从古至今,人们在面对不确定信息时,往往都会表现出这种既不完全相信也不完全否定的态度。毕竟,谁还没有过对某些事情拿不定主意的时候呢?

如何正确使用"半信半"

现在咱们来看看怎么在实际生活中准确使用这个成语。"半信半"通常用来形容人的心理状态,所以主语一般是人或者人称代词。比如:

1. "听了他的解释,我半信半。"

2. "大家对这则新闻都半信半。"

这个成语既可以作谓语,也可以作定语或状语。比如:

1. 作谓语:"她对这个消息半信半。"

2. 作定语:"他带着半信半的表情看着我。"

3. 作状语:"他半信半地点了点头。"

"半信半"通常带有轻微贬义,暗示缺乏充分信任或判断力不足。所以在正式场合或需要表达完全中立态度时,可能需要选择其他表达方式。

常见使用误区

在使用"半信半"时,有几个常见的误区需要注意:

1. 对象错误:这个成语是形容人的心理状态,不能用来形容事物本身的性质。比如不能说"这个理论半信半",而应该说"人们对这个理论半信半疑"。

2. 程度把握:"半信半"表达的是一种中间状态,如果已经倾向于相信或怀疑,就不太适合用这个成语了。比如已经相信了80%,就不算"半信半疑"了。

3. 场合不当:在需要明确表态的正式场合,比如学术讨论或法律文书中,使用"半信半"可能会显得不够专业。

近义词辨析

汉语中有不少表达类似意思的词语,我们来做个简单对比:

| 成语/词语 | 含义 | 区别 |

|---|---|---|

| 半信半 | 既不完全相信也不完全怀 | 中性偏轻微贬义 |

| 将信将 | 有点相信又有点怀 | 比"半信半"更偏向怀疑 |

| 信参半 | 怀和相信各占一半 | 更书面化,使用频率较低 |

| 犹豫不决 | 拿不定主意 | 不特指相信与怀之间 |

实际应用场景

"半信半"在日常生活中应用非常广泛。比如:

1. 职场中:当同事告诉你一个听起来不太靠谱的工作方法时,你可能会半信半。

2. 购物时:看到某产品宣传"三天见效",大多数人都会半信半。

3. 社交场合:朋友说他要戒酒了,鉴于他之前多次失败的经历,你自然会半信半。

4. 新闻阅读:看到某些自媒体发布的惊人消息,理智的读者都会保持半信半的态度。

在这些场景中,"半信半"其实是一种健康的怀疑态度,能帮助我们避免盲目相信或被欺骗。

为什么我们常常"半信半"?

从心理学角度看,"半信半"反映了人类认知的几个特点:

1. 信息不完整:当我们掌握的信息不足以做出明确判断时,自然会处于半信半状态。

2. 经验影响:过去的经验会影响我们对新信息的信任程度。比如曾被欺骗过的人更容易对新信息半信半。

3. 风险考量:如果相信或不信都可能带来严重后果,人们倾向于保持中间态度。

4. 社会影响:周围人的态度会影响我们的判断,当意见分歧时,个人容易半信半。

其实这种心理状态是人类进化出的保护机制,帮助我们在不确定环境中保持谨慎。

如何克服过度的"半信半"

虽然适度的怀是健康的,但过度的半信半疑可能会导致我们错失机会或难以做出决定。这里分享几个小建议:

1. 主动搜集信息:通过多渠道获取更多信息,减少不确定性。

2. 评估信息来源:判断信息提供者的可信度和动机。

3. 设置验证标准:明确需要什么样的证据才能完全相信或否定。

4. 接受不确定性:认识到有些事就是无法完全确定,学会在不确定中做决定。

5. 限时决策:给自己设定决策时间限制,避免无限期地半信半。

文化差异中的"半信半"

有趣的是,不同文化对"半信半"的态度也有差异。在一些强调明确表态的文化中,半信半疑可能被视为优柔寡断;而在一些强调中庸之道的文化中,这种态度可能更被接受。

比如在商业谈判中,西方文化更倾向于明确表达"是"或"否",而东方文化中保持一定程度的半信半可能被视为谈判策略的一部分。了解这些差异有助于我们在跨文化交流中更好地理解和表达。

文学作品中的"半信半"

这个成语在文学作品中也经常出现,用来刻画人物复杂的心理状态。比如在侦探小说中,侦探对嫌人供述的半信半疑往往推动着情节发展;在爱情小说中,主角对恋人忠诚度的半信半疑可能制造戏剧冲突。

金庸先生在《天龙八部》中描写段誉对王语嫣的感情时,就多次用到了类似"半信半"的心理描写,生动展现了单恋者既希望又不敢完全相信对方也有好感的复杂心态。

我的个人体会

作为一个文字工作者,我发现自己经常处于"半信半"的状态。每次收到读者反馈时,既高兴有人阅读我的作品,又怀疑是不是真的写得够好;看到网络上的各种信息时,既想相信其中有价值的内容,又担心被误导。

但我渐渐学会把这种"半信半"转化为深入探究的动力——与其停留在怀疑中,不如去查证、去思考、去形成自己的判断。也许这就是这个成语给我的大启示:怀疑不是终点,而是求知的起点。

结语

好啦,关于"半信半"的讨论就到这里。现在你应该对这个成语有了更全面的理解吧?下次使用时,相信你不会再"半信半疑"了(笑)。

后想问问大家:你近一次"半信半"是什么时候?面对什么情况?后来是怎么解决这种状态的?欢迎在评论区分享你的经历和看法哦!