节旄出塞的意思和由来:古代文化小知识

大家好呀!今天咱们来聊一个听起来有点高大上但其实很有意思的古代文化小知识——"节旄出塞"。说实话,次看到这个词的时候,我也是一头雾水,心想这到底是啥意思啊?后来查了资料才发现,原来背后藏着这么多有趣的历史故事和文化内涵。今天就让我用轻松的方式,和大家一起探索这个古代文化小知识吧!

节旄出塞到底啥意思?

首先咱们得拆开来看这个词。"节旄"和"出塞"是两个部分,咱们先说说"节旄"。

"节"在古代可不是咱们现在说的"节日"那么简单,它其实是一种重要的信物,相当于古代的"工作证"加"身份证"加"通行证"。想象一下,如果你是个古代的外交官或者使者,没有这个"节",人家可能都不认你,更别说让你进门了。

"旄"这个字就更有意思了,指的是用牦牛尾巴做成的装饰品。古代人喜欢把这种毛茸茸的东西挂在"节"上,看起来威风凛凛的。所以"节旄"合在一起,就是指那种挂着牦牛尾巴的使者信物。

至于"出塞",这个比较好理解。"塞"指的是边关要塞,"出塞"就是离开中原地区,到边疆或者更远的地方去。咱们熟悉的"昭君出塞"就是这个意思。

所以"节旄出塞"合起来,就是指古代使者拿着代表朝廷的信物,离开中原前往边疆或者外国执行任务。听起来是不是挺酷的?

节旄的历史由来

说到节旄的由来,那可得追溯到很久很久以前了。据我所知,早可以追溯到周朝。那时候的使者就已经开始使用"节"作为凭证了。

不过真正让"节旄"出名的,还得是汉朝。汉朝和匈奴打打和和好几百年,外交活动特别频繁。每次派使者去匈奴或者其他西域国家,都得带着这个"节旄",表示"我可是大汉天子派来的,你们可得认真对待"。

著名的故事莫过于苏武牧羊了。苏武被匈奴扣押了19年,期间匈奴人各种威逼利诱让他投降,但苏武死活不肯,一直拿着那个已经掉光了牦牛毛的"节旄"不放。这个故事让"节旄"成了忠贞不渝的象征。

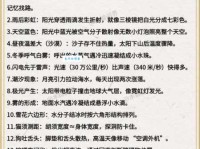

我查资料的时候发现一个有趣的现象:不同级别的使者,节旄的装饰也不一样。比如:

| 使者级别 | 节旄装饰 | 代表意义 |

|---|---|---|

| 高级使者 | 多重牦牛尾 | 使命重大 |

| 中级使者 | 单层牦牛尾 | 常规任务 |

| 低级使者 | 简单装饰 | 日常事务 |

你看,古代人在这方面还挺讲究的,连信物都要分三六九等。

节旄的文化意义

"节旄出塞"可不只是一个历史事件或者官职行为,它背后承载着丰富的文化内涵。

它代表着国家的权威。使者手持节旄,就相当于带着皇帝的一部分权力。想象一下,在那个没有电话、没有微信的年代,边疆的官员或者外国君主怎么知道来的人是不是真的朝廷使者?就靠这个"节旄"了。它就像古代的防伪标志一样重要。

它象征着使命必达的精神。古代出使可不是什么好差事,路途遥远,危险重重。特别是出使西域或者匈奴,搞不好就被扣留或者杀掉了。但使者们还是义无反顾地"持节"前往,这种精神挺让人敬佩的。

再者,它还体现了忠诚的价值。就像前面说的苏武,宁愿在北海(今贝加尔湖)放羊19年,也不愿意放下手中的节旄投降。这种对国家和职责的忠诚,成了后世传颂的美德。

我有时候想,要是放在现代,"节旄出塞"大概相当于带着国书和外交护照出访吧。不过现代的外交官至少不用骑马穿越沙漠,也不用担心被游牧民族扣押,这么一想,古代使者真是挺不容易的。

节旄在文学艺术中的表现

这么有故事性的文化符号,当然少不了在文学艺术中出现啦!

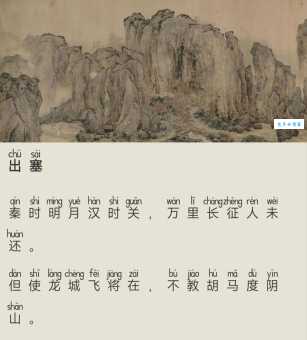

在诗歌中,"节旄"经常被用来象征忠诚和使命。比如王维的"单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天",虽然没有直接提到节旄,但描绘的就是使者出塞的场景。

在绘画中,历代都有"苏武牧羊"这个题材,画中的苏武总是手持节旄,哪怕节旄上的毛都掉光了也不放手。这种视觉形象特别能打动人。

在戏剧里,关于使者持节出塞的故事也不少。比如元杂剧《汉宫秋》就讲了昭君出塞的故事,虽然主角是王昭君,但使者和节旄也是重要元素。

我特别喜欢这些文艺作品中对"节旄"的刻画,它已经超越了单纯的信物功能,成了一种精神符号。每次看到相关作品,都能感受到那种跨越时空的情感共鸣。

节旄出塞的现代启示

虽然"节旄出塞"是古代的事情,但我觉得对现代人也有不少启发意义。

首先是对职责的坚守。现代人工作压力大,诱惑也多,能不能像古代使者那样坚守职责、不辱使命?这值得我们思考。

其次是对承诺的重视。"节旄"本质上是一种承诺和信用的象征。现代社会契约精神特别重要,从某种意义上说,我们每个人都是某种"持节者",都要对自己的承诺负责。

再者是面对困难时的勇气。古代使者出塞前都知道路途艰险,但还是勇往直前。我们现在遇到困难时,是不是也应该有这种"持节出塞"的勇气?

我有时候会想,如果让我拿着节旄出使西域,我敢不敢去?估计得犹豫好久吧。这么一想,更觉得那些古代使者了不起了。

一些有趣的冷知识

在查资料的过程中,我还发现了一些关于"节旄出塞"的冷知识,特别有意思,跟大家分享一下:

1. 节旄上的牦牛尾不是随便用的,必须是来自特定地区的牦牛,而且制作工艺很讲究,要经过多道工序。

2. 汉朝时期,节旄的长度和装饰的繁复程度都有严格规定,不是想怎么做就怎么做的。

3. 使者如果在出使过程中丢失了节旄,那可是重罪,轻则丢官,重则掉脑袋。

4. 除了外交使者,古代一些重要的军事将领也会被授予节旄,表示赋予他们特殊的军事权力。

5. 节旄在不用的时候要放在特制的匣子里保管,不能随便乱放,可见古人对此多么重视。

这些细节让我觉得古代人做事真的很讲究,连一个信物都有这么多门道。现代人办事虽然效率高了,但好像少了点这种仪式感和庄重感。

结语

写到这里,我突然意识到"节旄出塞"这个看似遥远的历史概念,其实离我们并不远。它不仅是古代外交的见证,更是一种精神和文化的传承。

从苏武到张骞,无数使者持节出塞,不仅带去了中原王朝的威仪,也带回了异域的文化和物产,促进了东西方文明的交流。可以说,没有这些"节旄出塞"的故事,中华文明就不会是今天这个样子。

下次如果你在博物馆看到类似节旄的文物,或者在书中读到相关的记载,不妨多留意一下,想想背后那些惊心动魄的故事和沉甸甸的文化内涵。

后想问问大家,如果让你设计一个现代版的"节旄",你会做成什么样子?会加入哪些现代元素,又保留哪些传统特色呢?