勃然变色的意思和近义词:哪些词可以替代它?

大家好呀!今天咱们来聊聊一个挺有意思的成语——"勃然变色"。这个词听起来是不是有点"突然变脸"的感觉?没错,它确实和情绪变化有关,但具体是什么意思呢?还有哪些词可以替代它使用呢?让我来给大家掰扯掰扯。

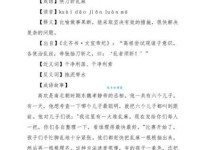

"勃然变色"到底啥意思?

先说说这个成语的字面意思。"勃然"指的是突然、猛然的样子,"变色"就是脸色改变。合在一起,"勃然变色"形容人因为生气或激动而突然变了脸色。想象一下,你正和朋友愉快地聊天,突然对方说了一句特别冒犯的话,你瞬间脸色就沉下来了——这就是"勃然变色"的生动写照。

这个成语出自《史记·廉颇蔺相如列传》,原文是:"秦王饮酒酣,曰:'寡人窃闻赵王好音,请奏瑟。'赵王鼓瑟。秦御史前书曰:'某年月日,秦王与赵王会饮,令赵王鼓瑟。'蔺相如前曰:'赵王窃闻秦王善为秦声,请奉盆缶秦王,以相娱乐。'秦王怒,不许。于是相如前进缶,因跪请秦王。秦王不肯击缶。相如曰:'五步之内,相如请得以颈血溅大王矣!'左右欲刃相如,相如张目叱之,左右皆靡。于是秦王不怿,为一击缶。相如顾召赵御史书曰:'某年月日,秦王为赵王击缶。'秦之群臣曰:'请以赵十五城为秦王寿。'蔺相如亦曰:'请以秦之咸阳为赵王寿。'秦王竟酒,终不能加胜于赵。赵亦盛设兵以待秦,秦不敢动。"这段文字中虽然没有直接出现"勃然变色"四个字,但描述了秦王因为愤怒而脸色大变的情景,正是这个成语的来源。

哪些场合可以用"勃然变色"?

这个成语在日常生活中其实挺常用的,特别是在描述以下几种情况时:

1. 突然发怒:比如"听到这个不公平的决定,领导勃然变色,会议室顿时鸦雀无声。"

2. 受到惊吓:"黑暗中突然跳出一只猫,她勃然变色,差点叫出声来。"

3. 情绪激动:"当听到自己被诬陷时,他一向温和的脸上勃然变色。"

不过要注意的是,"勃然变色"通常带有一定的书面语色彩,在日常口语中我们可能更常说"突然变脸"、"脸色一下子就变了"这样的表达。

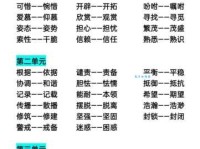

可以替代"勃然变色"的近义词

汉语博大精深,表达"突然变脸色"的意思有很多词语可以选择。下面我整理了一个方便大家对比使用:

| 词语 | 含义 | 使用场景 |

|---|---|---|

| 勃然大怒 | 突然非常生气 | 侧重愤怒情绪的爆发 |

| 怒发冲冠 | 愤怒到头发竖起把帽子顶起 | 形容极度愤怒 |

| 愤然作色 | 因愤怒而变了脸色 | 书面语色彩较浓 |

| 骤然变色 | 突然变了脸色 | 不一定是愤怒,也可能是惊吓 |

| 疾言厉色 | 说话急躁神色严厉 | 形容人发怒时的样子 |

除了表格里的这些,还有一些类似的表达,比如"火冒三丈"、"暴跳如雷"、"气急败坏"等,都可以根据具体情境选择使用。不过每个词语的侧重点略有不同,有的强调愤怒的程度,有的描述变脸的速度,有的则突出表情的变化。

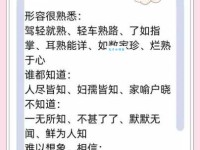

如何正确使用这些近义词?

虽然这些词语意思相近,但使用时还是有些小讲究的:

1. 程度差异:"怒发冲冠"比"勃然变色"程度更重,"骤然变色"则相对轻一些。

2. 感情色彩:"愤然作色"比"勃然变色"更正式,"疾言厉色"则带有批评意味。

3. 使用频率:"勃然大怒"在日常中使用频率高于"勃然变色"。

4. 适用对象:有些词如"怒发冲冠"多用于描述男性,而"骤然变色"则男女通用。

举个例子:

1. 正确:"听到这个侮辱性的词语,他勃然变色,立刻起身离席。"

2. 不太恰当:"听到这个侮辱性的词语,他怒发冲冠,立刻起身离席。"(除非真的愤怒到极点)

反义词有哪些?

既然说了这么多关于突然变脸的词,那它的反义词是什么呢?表达"面不改色"、"镇定自若"、"泰然自若"这样的词语就是"勃然变色"的反义词了。这些词形容人在面对突发情况时保持冷静,不改变脸色。

比如:

1. "尽管对方言语挑衅,他依然面不改色,从容应对。"

2. "面对突如其来的指责,她泰然自若,丝毫不为所动。"

如何在写作中巧妙运用?

在文章或故事中使用"勃然变色"及其近义词时,可以注意以下几点:

1. 结合上下文:通过前后文的铺垫,让"变脸"更加合理和生动。

例:他一直保持着职业性的微笑,直到听到那个名字,才勃然变色。

2. 配合动作描写:除了脸色变化,还可以描写其他身体语言。

例:老师勃然变色,手中的粉笔"啪"地一声被捏断了。

3. 使用比喻:用比喻来增强表现力。

例:他的脸就像六月的天气,说变就变,刚才还晴空万里,转眼就勃然变色。

4. 注意节奏:这类词语通常用于转折或高潮处,要把握好故事的节奏。

一些有趣的例子

让我们看几个文学作品中使用"勃然变色"及其近义词的例子:

1. 《红楼梦》中:"贾政听了,勃然变色道:'作孽的畜生,还不快跪下!'"

2. 《三国演义》:"曹操闻言,勃然大怒,喝令推出斩之。"

3. 《水浒传》:"李逵听了这话,怒发冲冠,抡起板斧就要砍人。"

这些例子都生动地展现了人物情绪的突然变化,让读者能够直观感受到角色的愤怒或激动。

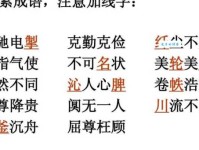

文化背景小知识

在中国传统文化中,"色"(脸色)被认为是内心情绪的外在表现,所谓"有诸内必形诸外"。描述脸色变化的词语特别丰富。"勃然变色"这样的成语反映了中国人对"察言观色"的重视,也体现了传统文化中"喜怒不形于色"的理想修养与现实人情之间的张力。

常见错误用法

虽然"勃然变色"看起来不难理解,但实际使用中还是有一些常见的错误:

1. 误用对象:用于描述自然现象,如"天空勃然变色"(不正确,应该说"骤然变色")。

2. 程度不当:用于描述轻微的情绪变化,如"他勃然变色,因为咖啡有点凉"(太夸张了)。

3. 混淆近义词:把"勃然变色"和"面红耳赤"混为一谈(后者侧重害羞或发热,不一定是愤怒)。

4. 语法错误:说成"勃变色然"或"变色勃然"(语序错误)。

小测验

为了检验大家是否真正理解了"勃然变色"的用法,我出几个小题目:

1. 下面哪个场景适合用"勃然变色"?

A. 听到笑话慢慢笑起来

B. 因为被冤枉而突然生气

C. 天气慢慢变阴

D. 花儿逐渐开放

(正确答案:B)

2. "勃然变色"和"骤然变色"的主要区别是什么?

A. 前者只能用于男性,后者男女通用

B. 前者侧重愤怒,后者侧重突然

C. 前者是褒义词,后者是贬义词

D. 没有区别,完全一样

(正确答案:B)

总结

"勃然变色"是一个生动形象的成语,专门用来描述人因为愤怒或激动而突然改变脸色的情形。它有一系列近义词,如"勃然大怒"、"怒发冲冠"、"愤然作色"等,每个词语的侧重点和用法略有不同。在写作和口语中,我们可以根据具体情境选择合适的表达,让语言更加精准生动。

记住,语言就像调色板,丰富的词汇让我们能够描绘出更细腻的情感变化。掌握了"勃然变色"及其近义词的用法,你就又多了一种表达情绪变化的工具啦!

你平时会用"勃然变色"这个词吗?或者你有没有遇到过别人"勃然变色"的有趣经历?欢迎在评论区分享你的故事和看法!