触类旁通的意思是什么?简单解释让你秒懂

大家好呀!今天咱们来聊聊一个听起来有点高大上但其实特别实用的成语——"触类旁通"。说实话,我次听到这个词的时候也是一头雾水,感觉像是某种高深的武功秘籍里的招式。不过别担心,经过我的一番研究(其实就是查资料+自己琢磨),现在终于搞明白了,而且发现它其实特别接地气,生活中处处都能用得上。

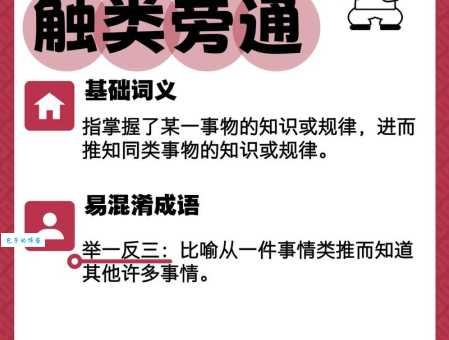

触类旁通到底啥意思?

简单来说,"触类旁通"就是通过了解一个事物,能够联想到其他类似的事物,并且理解它们的共同规律。就像你学会了骑自行车,然后学骑电动车就特别快,因为两者有很多相似之处。这就是触类旁通在生活中的一个小例子。

这个成语出自《周易·系辞上》,原文是"引而伸之,触类而长之",后来演变成了我们现在说的"触类旁通"。古人真是厉害,几千年前就把学习的方法总结得这么到位。

触类旁通的四个关键点

为了让大家更好地理解,我总结了一下触类旁通的四个关键要素:

| 要素 | 解释 | 例子 |

|---|---|---|

| 观察 | 仔细观察一个事物或现象 | 研究一朵花的结构 |

| 理解 | 掌握其基本原理 | 明白花通过光合作用制造养分 |

| 联想 | 联想到其他类似事物 | 想到其他植物也有类似功能 |

| 应用 | 将理解应用到新情境 | 照顾其他植物时运用这个知识 |

触类旁通在生活中的应用

学习中的触类旁通

记得我上学那会儿,头疼的就是数学。但是后来我发现,很多数学题其实都是一个套路,只要掌握了一类题型的解法,类似的题目就都能迎刃而解。这就是触类旁通在学习中的应用啊!

比如你学会了解一元一次方程,那么二元一次方程其实就是在原来的基础上多了一个变量,解题思路大同小异。再往高处走,学习编程的时候,你会发现很多算法思想也是相通的,掌握了一种,其他的理解起来就容易多了。

工作中的触类旁通

工作后我发现,触类旁通这个技能简直太有用了!比如我做小编这份工作,学会了写一种类型的文章,其他类型的文章写起来就会顺手很多。因为写作的基本逻辑是相通的:了解读者需求、组织内容结构、用恰当的语言表达。

再比如设计师,掌握了平面设计的基本原理后,做网页设计、UI设计时就能把很多知识迁移过来。色彩搭配、排版原则这些在很多设计领域都是通用的。

日常生活中的触类旁通

生活中触类旁通的例子就更多了。比如:

1. 学会了用微波炉热牛奶,就能想到用同样的方法热其他饮料

2. 掌握了组装一个家具的技巧,其他家具的组装说明书看起来就不那么可怕了

3. 搞清楚了手机的基本操作,换新手机时上手就特别快

如何培养触类旁通的能力?

既然触类旁通这么有用,那怎么才能培养这种能力呢?根据我的经验,可以试试以下几个方法:

1. 多问为什么:不要满足于知道"是什么",要追问"为什么"。理解事物的原理比记住表面现象更重要。

2. 寻找模式:注意不同事物之间的相似之处。比如各种社交软件虽然界面不同,但基本功能都很相似。

3. 建立知识网络:把新学的知识和已有的知识联系起来。就像搭积木,新知识要和旧知识有连接点才能稳固。

4. 跨领域学习:不要把自己局限在一个领域。很多创新都来自于不同领域的交叉融合。

5. 经常总结反思:做完一件事后,想想哪些经验可以应用到其他事情上。

触类旁通 vs 死记硬背

说到学习,不得不提触类旁通和死记硬背的区别。我上学时特别羡慕那些记忆力好的同学,他们考试前突击背诵就能拿高分。但后来发现,这种学习方式虽然短期见效快,但知识忘得也快,而且很难应用到新问题上。

而触类旁通式的学习虽然一开始可能费点劲,需要理解概念背后的原理,但一旦掌握了,知识就变成了你自己的,能够灵活运用。就像给你一条鱼不如教你钓鱼的方法,触类旁通就是教你"钓鱼"的方法。

触类旁通的误区

虽然触类旁通是个好方法,但也要注意几个误区:

1. 过度联想:不是事物都能随便类比。比如把生物学概念生搬硬套到社会学上可能会出

2. 忽视差异:在注意共性的同时也要关注个性。比如同样是猫科动物,家猫和狮子的习性就有很大不同。

3. 浅尝辄止:以为知道一点皮毛就能推及其实基础不牢,联想也是空谈。

我的触类旁通小故事

分享一个我自己的小故事。去年我开始学做饭,开始连煎蛋都会糊。后来我发现,很多烹饪技巧其实是相通的:控制火候、掌握时机、调味原则当我明白了这些基本原理后,学做新菜就快多了。现在我已经能看着冰箱里的食材随机组合出不错的菜品了,这就是触类旁通带来的小成就啊!

总结一下

说了这么多,简单总结就是:触类旁通是一种通过学习一件事物而能够理解其他类似事物的能力。它不是魔法,而是一种可以培养的思维方式。掌握了这种方法,学习新东西会变得更容易,解决问题也会更有创意。

后问个小你近有没有什么触类旁通的经历可以分享?比如学会了某样技能后发现对学习其他东西也有帮助?