大家好呀!今天咱们来聊聊“肤浅”这个词儿。说实话,一开始看到这个题目,我还愣了一下,心想这玩意儿有啥好说的?不就是说一个人见识少、理解不深嘛!但仔细一琢磨,这“肤浅”还真挺有意思的,它背后藏着不少事儿呢!

咱们得承认,咱每个人或多或少都经历过“肤浅”的阶段。想想自己小时候,对世界的认识是不是很简单?那时候觉得大人们说的那些大道理,听起来云里雾里,根本不明白是啥意思。这其实就是一种“肤浅”。随着年龄的增长,经历的增多,我们对世界的理解才逐渐加深,对事情的看法也更全面了。

所以说,肤浅本身并没有什么可怕的,它只是一个阶段,一个学习和成长的过程。关键在于,咱们能不能意识到自己的肤浅,能不能主动去学习、去探索,去打破这种“肤浅”的局限。

我记得以前大学里上哲学课的时候,老师讲到“存在主义”,当时我听得一头雾水,感觉那些概念都太抽象了,根本理解不了。当时我的理解肯定是很“肤浅”的,只是停留在字面意思上,没有深入思考其背后的意义。后来我通过大量的阅读和思考,慢慢地才开始对存在主义有了一些自己的理解。这个过程,其实就是一个从“肤浅”到“深刻”的转变。

那么,到底什么样的认知才算“肤浅”呢?我觉得,这没有一个的标准。一个观点,对某些人来说可能很深刻,对另一些人来说可能就显得肤浅。这主要取决于个人的知识储备、思维方式和所处的环境等等。

比如,对于一个刚开始学习编程的人来说,能够写出一个简单的程序就已经很不容易了,这时候他的编程水平可以说是“肤浅”的。但是,对于一个经验丰富的程序员来说,同样的程序可能就显得非常简单,甚至有些“幼稚”。这并不意味着刚开始学习编程的人就不好,而是他们正处于学习的初级阶段,需要不断地积累经验和提高技能。

再举个例子,如果一个人只看表面的现象,不去深入分析事情背后的原因,那他的认识也可能是“肤浅”的。比如,看到别人穿名牌衣服就觉得这个人一定很有钱,这显然是一种肤浅的判断。因为一个人有钱不等于就一定穿名牌衣服,而穿名牌衣服的人也不一定就真的很有钱。

说到这儿,我想起了一个很有意思的现象。现在网络上各种信息铺天盖地,很多人都容易被一些表面信息所迷惑,从而形成一些肤浅的认知。这种现象,我觉得挺值得咱们反思的。

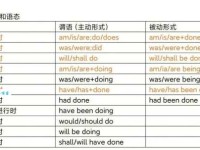

为了更好地理解“肤浅”,咱们可以把它和一些近义词和反义词做个比较:

| 近义词 | 反义词 |

|---|---|

| 浮浅 | 深刻 |

| 浅薄 | 深邃 |

| 浅陋 | 渊博 |

| 粗浅 | 精湛 |

| 芜浅 | 精深 |

从这个表格里,我们可以看到,“肤浅”更多的是一种程度上的描述,它和那些反义词相比,更偏向于一种缺乏深度和广度的状态。而反义词则代表着一种对事物深刻、全面和系统的理解。

所以,与其害怕“肤浅”,不如坦然地接受它,并努力去克服它。学习的过程,就是不断从“肤浅”走向“深刻”的过程。咱们要保持一颗好奇心,不断地学习新知识,拓宽自己的视野,深入地思考这样才能逐渐摆脱“肤浅”,拥有更深刻的理解和更广阔的视野。

我想问问大家,你们觉得在生活中,哪些情况容易让人陷入“肤浅”?又该如何避免呢? 期待你们的分享!