农谚的意思是什么?这些老话藏着大智慧

大家好呀!今天想和大家聊聊那些流传了几百年的农谚老话。说实话,以前我对这些"老古董"也是爱理不理的,觉得不就是些过时的顺口溜嘛。直到去年在乡下姥姥家住了一个夏天,才发现这些看似简单的句子里,藏着让人惊叹的生活智慧。

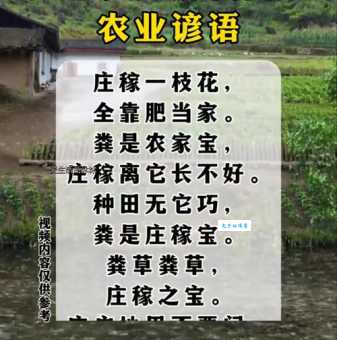

农谚到底是什么?

简单来说,农谚就是农民伯伯们通过长期观察自然规律,总结出来的经验之谈。它们通常短小精悍,朗朗上口,方便记忆和传播。别看现在我们有天气预报APP,有农业科技,但在没有这些高科技的年代,农谚就是农民们的"生活指南"。

记得姥姥常说:"清明前后,种瓜点豆。"我一开始还纳闷,为什么非得清明前后种?后来才知道,清明时节气温回升,雨水增多,正是播种的好时机。这种精准的时令把握,是多少代人观察积累的结果啊!

农谚里的气象智慧

很多农谚其实都是古人的"天气预报"。比如"朝霞不出门,晚霞行千里",姥姥说看到早上的红霞,当天很可能会下雨;而傍晚的红霞则预示着接下来几天都是晴天。我特意观察了几次,准确率还真不低!

还有"蚂蚁搬家蛇过道,明日必有大雨到",这些小动物的行为变化,往往比我们的天气预报更早预示天气变化。现代科学证明,动物确实对气压、湿度等变化比人类敏感得多。

| 农谚 | 科学解释 |

|---|---|

| "燕子低飞蛇过道,大雨眨眼就来到" | 下雨前气压降低,昆虫飞得低,燕子捕食也跟着低飞 |

| "早看东南,晚看西北" | 我国大部分地区天气系统多从西北向东南移动 |

| "一场秋雨一场寒,十场秋雨穿上棉" | 秋季每次降水都伴随着冷空气南下,气温逐步下降 |

农谚里的农耕智慧

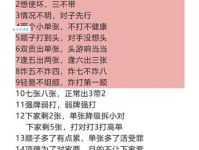

农耕时节把握对农民来说至关重要。"白露早,寒露迟,秋分种麦正当时",这句话就精准指出了华北地区冬小麦的佳播种期。太早播种容易旺长,太晚又不利于越冬,秋分前后刚刚好。

"豆三麦六菜一宿"说的是不同作物发芽需要的时间:豆子三天,麦子六天,而有些蔬菜一晚上就能出芽。这种经验对安排农事活动特别有帮助。

我特别喜欢"人误地一时,地误人一年"这句话。它不只是说农耕要按时令,更像是在提醒我们:做任何事情都要把握时机,错过了可能就要付出很大代价。

农谚里的人生哲理

让我惊讶的是,很多农谚表面说农事,实则蕴含着深刻的人生智慧。"种瓜得瓜,种豆得豆"不就是告诉我们付出什么就收获什么吗?"一分耕耘,一分收获"更是直白地道出了努力与回报的关系。

"磨刀不误砍柴工"提醒我们准备工作的重要性;"不怕慢,就怕站"鼓励我们持续前进;"众人拾柴火焰高"强调团结合作的力量。这些道理放在今天的工作生活中,依然非常适用。

姥姥常说"看天吃饭",原意是指农业收成受天气影响大,但我理解更深一层意思是:要学会顺应大势,在适当的时候做适当的事。这不正是现代人常说的"顺势而为"吗?

农谚的现代价值

在这个信息爆炸的时代,农谚似乎显得有点"土"。但仔细想想,这些浓缩了千百年智慧的老话,其实比很多网络热梗更有价值。它们教会我们观察自然,尊重规律,把握时机。

现在很多年轻人(包括以前的我)觉得农过时了,但当你真正了解其中的智慧,就会发现它们历久弥新。比如"春捂秋冻"的养生之道,"瑞雪兆丰年"的乐观精神,"瓜熟蒂落"的耐心等待,都是值得我们学习的生活态度。

我近开始尝试着用农谚的智慧来调整自己的生活节奏。春天多活动,夏天注意防暑,秋天适当"贴秋膘",冬天注意保暖。别说,身体状态真的比以前好多了!

写在后

从初的不以为然,到现在对这些老话充满敬意,我的转变还挺大的。农谚就像是一本打开的生活百科全书,只要你愿意去读,总能发现新的智慧。

你们家乡有什么特别的农谚吗?或者你有没有从某句农谚中获得过启发?我近在收集各地的特色农谚,特别想听听大家的分享~

![别再用错“攻 讦[攻訐]是什么意思”了,快来学习正确用法。](https://www.rhlog.com/zb_users/cache/thumbs/e36f432ff62a9e181af3933565dc6a86-200-150-1.jpeg)