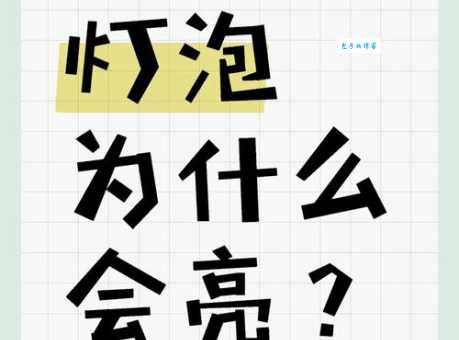

电灯泡是什么意思 这个说法是怎么来的你知道吗

嘿,各位小伙伴们,今天咱们来聊一个特别有意思的话题——"电灯泡"这个词的来历。说实话,次听到有人说"别当电灯泡"的时候,我还真是一头雾水,心想这跟照明用的灯泡有什么关系啊?后来才明白,原来这里面藏着这么有趣的典故。

"电灯泡"到底啥意思?

先说说现在大家常用的意思吧。在当代口语中,"电灯泡"通常指的是在情侣约会时,那个不合时宜出现的第三者。想象一下,一对小情侣正你侬我侬,突然有个朋友不识趣地插进来,这不就像是在黑暗浪漫的环境中突然亮起一盏刺眼的灯泡嘛!

我有个朋友小李就经常当"电灯泡",他自己还浑然不觉。有一次他兴冲冲地跟我们说:"昨天小明和他女朋友请我吃饭,我们三个聊得可开心了!"我们几个听完都憋着笑,心想小明估计在心里翻了一百个白眼。

这个说法的历史渊源

关于"电灯泡"这个说法的起源,还真有几个不同的版本,都挺有意思的。

广为流传的说法是来自爱迪生时代。据说当年爱迪生在向公众展示他发明的电灯泡时,有个记者问他:"爱迪生先生,您发明的这个电灯泡里为什么是真空的?"爱迪生幽默地回答:"因为这样就不会有人插足(插足即介入的意思)啊!"虽然这个故事的真实性有待考证,但它确实形象地解释了"电灯泡"作为第三者的含义。

另一个说法则与早期电影拍摄有关。在无声电影时代,现场需要非常强的灯光照明,而大功率的电灯泡会产生刺眼的光线。当男女主角在拍摄浪漫场景时,这些灯泡就显得特别碍眼,于是"电灯泡"就成了破坏浪漫氛围的代名词。

| 说法版本 | 主要内容 | 可信度 |

|---|---|---|

| 爱迪生版本 | 源于爱迪生关于真空灯泡的幽默回答 | 传说成分较多 |

| 电影拍摄版本 | 来自早期电影拍摄时刺眼的照明灯泡 | 有一定历史依据 |

| 中文谐音版本 | "灯泡"与"挡泡"谐音,意为挡在中间 | 民间说法 |

不同文化中的类似表达

有趣的是,不仅中文里有"电灯泡"的说法,其他语言和文化中也有类似的表达:

1. 英语中常用"third wheel"(第三个轮子)来形容多余的第三者

2. 日语里会说"邪魔者"(干扰者)

3. 韩语中有"전구"(灯泡)的类似用法

看来全世界人民对于"破坏二人世界"的行为都有共识啊!不过我觉得中文的"电灯泡"形象,因为它不仅表达了"多余"的意思,还暗含了"破坏氛围"的意味。

如何避免成为"电灯泡"

作为一个曾经无意中当过几次"电灯泡"的人,我总结了几点经验分享给大家:

1. 察言观色很重要:如果发现朋友和其伴侣的互动明显比平时亲密,或者谈话内容越来越私人化,可能就是该撤退的信号了。

2. 不要不请自来:除非明确受邀,否则不要主动加入情侣的约会计划。即使受邀,也要确认是否真的方便。

3. 控制相处时间:即使一起活动,也要注意不要占用对方太多独处时间,适时找借口离开。

4. 保持适度距离:在公共场合遇到情侣朋友,简单寒暄后好礼貌地保持距离。

记得大学时有一次,我和室友的女朋友同时给他发消息问晚上吃什么。他回我:"随便,你决定",回女朋友的却是长篇大论讨论各种选择。我当时就明白了自己此刻的角色定位,果断选择自己解决晚餐。

"电灯泡"现象的心理学解读

从心理学角度看,"电灯泡"现象其实反映了人际关系中的一些有趣规律:

1. 群体动态变化:两人互动和三人互动的社交动力完全不同,增加一个人会彻底改变原有的互动模式。

2. 亲密关系边界:情侣之间会自然形成一定的心理边界,第三者的介入可能被视为对这种边界的侵犯。

3. 注意力分配:人类大脑处理社交信息的能力有限,在多人互动中,总会有人相对被忽视。

有研究表明,在三人小组中,总会有一个人相对被边缘化。而当其中两人是情侣关系时,这种边缘化效应会更加明显。这就不难理解为什么"电灯泡"会感到不自在了。

特殊情况下的"电灯泡"

当然,不是三人行都算"电灯泡"情境。有些情况下,第三者的存在反而是必要或受欢迎的:

1. 初次约会:有时候朋友在场可以缓解紧张气氛,作为缓冲。

2. 安全考虑:特别是网恋初次见面,有朋友陪同是明智之举。

3. 群体活动:如果是派对、聚餐等多人场合,就不存在"电灯泡"的说法了。

我认识的一对情侣就经常邀请朋友一起活动,他们说这样反而能让关系更健康,避免整天腻在一起产生摩擦。所以关键还是看具体情况和当事人的感受。

如果你不小心成了"电灯泡"

别担心,这种情况谁都可能遇到。我有几个小建议:

1. 不要过度自责:很多时候只是时机不对,并非你有意为之。

2. 优雅退出:找个得体的理由离开,比如"突然想起还有事要处理"。

3. 事后沟通:如果担心朋友误会,可以事后简单解释一下。

4. 幽默化解:有时候自嘲一句"哎呀,我是不是太亮了"能缓解尴尬。

记住,真正的好朋友会理解这种无心之过。重要的是保持敏感度和同理心,尽量避免频繁地让朋友处于尴尬境地。

语言演变的趣味性

"电灯泡"这个词的演变其实反映了语言发展的有趣规律——具体物品的名称被赋予抽象的社会含义。类似的例子还有很多:

1. 沙发客:原指家具,现指借宿他人客厅的旅行者

2. 键盘侠:电脑配件变成了躲在网络后发表激进言论的人

3. 玻璃心:易碎材料形容心理承受能力差

这种语言现象展示了人类思维的创造力和幽默感。我们总能用具体形象的事物,生动地描述抽象复杂的社会现象。

说到这个,你有没有注意到身边其他类似的词语演变?或者你有没有过当"电灯泡"或身边出现"电灯泡"的趣事?欢迎在评论区分享你的故事和观察,让我们一起探讨这个照亮人际关系的有趣话题!