呐喊的意思解析:如何理解鲁迅的呐喊精神

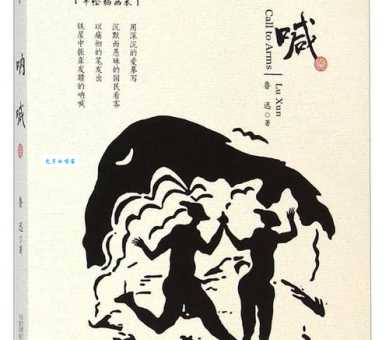

大家好呀!今天咱们来聊聊鲁迅先生的《呐喊》,这本在中国文学史上响当当的作品集。说实话,次读《呐喊》的时候,我整个人都是懵的——这写的都是啥跟啥啊?但随着慢慢深入理解,才发现鲁迅先生笔下的世界原来如此深刻。今天就让我用轻松的方式,和大家一起探讨《呐喊》背后的精神内涵。

《呐喊》到底在"喊"什么?

《呐喊》出版于1923年,收录了鲁迅1918年至1922年间创作的14篇小说。书名"呐喊"二字就很有意思,不是轻声细语,不是娓娓道来,而是"呐喊"!这就像一个人憋了很久,终于忍不住要大声喊出来一样。

鲁迅自己在前言里说:"有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。"这句话特别打动我,原来他的呐喊不是为了自己,而是为了那些在黑暗中前行的勇士们。

| 作品名称 | 核心主题 | 代表性人物 |

|---|---|---|

| 《狂人日记》 | 封建礼教吃人本质 | 狂人 |

| 《阿Q正传》 | 国民劣根性 | 阿Q |

| 《药》 | 民众愚昧与迷信 | 华老栓 |

| 《孔乙己》 | 科举制度对人的摧残 | 孔乙己 |

鲁迅的"呐喊精神"是什么?

我觉得鲁迅的呐喊精神可以概括为三点:清醒、勇敢和担当。

清醒是说鲁迅看问题特别透彻。那时候很多人都浑浑噩噩地活着,但鲁迅就像戴着X光眼镜,一眼看穿社会的病根。比如《狂人日记》里那句"我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着'仁义道德'几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是'吃人'!"这洞察力简直了!

勇敢体现在他敢说真话。在那个年代,批评社会、揭露黑暗是需要极大勇气的。鲁迅就像《皇帝的新装》里那个小孩,直接指出"皇帝其实没穿衣服"。他的文字像刀子一样锋利,直戳社会痛处。

担当则是他明知不可为而为之的精神。鲁迅知道自己的力量有限,改变社会很难,但他依然坚持发声。他说过:"世上本没有路,走的人多了,也便成了路。"这种明知山有虎偏向虎山行的劲头,特别让人敬佩。

如何理解《呐喊》中的经典人物?

《呐喊》里的人物个个鲜活,我们来聊聊几个经典形象:

阿Q大概是鲁迅笔下出名的人物了。这个可怜又可悲的角色,发明了"精神胜利法"——被人打了就说"儿子打老子",用自我安慰来逃避现实。阿Q的形象太典型了,直到今天,我们身边可能还有不少"现代阿Q",遇到问题不敢直面,只会找各种借口自我安慰。

孔乙己是个让人心疼的角色。一个穷困潦倒的读书人,满口"之乎者也",却连温饱都解决不了。鲁迅通过他揭示了科举制度对人性的摧残。每次读到孔乙己"排出九文大钱"的细节,我都觉得特别心酸。

狂人则像个先知,他看到了别人看不到的真相——礼教吃人。但正因为看得太清楚,他被当作疯子。这不禁让我思考:在一个不正常的社会里,清醒的人反而会被当作异类吗?

《呐喊》对现代人的启示

虽然《呐喊》写的是100年前的中国,但其中的很多问题今天依然存在。鲁迅批判的国民劣根性、形式主义、麻木不仁等现象,在当代社会依然能找到影子。

我觉得《呐喊》给现代人大的启示就是:保持独立思考的能力。不要人云亦云,不要被各种"主流声音"带着跑。鲁迅教会我们用批判性眼光看世界,不盲目接受既定的规则和价值观。

另一个重要启示是直面问题的勇气。生活中我们常常像阿Q一样,用各种方式逃避现实。但鲁迅告诉我们,只有正视才能解决逃避虽然能获得暂时的心理安慰,但长远来看只会让问题越来越严重。

后是对弱者的关怀。鲁迅笔下的人物大多是社会底层的小人物,他对这些"小人物"充满同情。这提醒我们,在追求个人成功的不要忘记那些被时代列车抛下的人。

我们还需要"呐喊"吗?

读到这里,你可能会问:在当今社会,我们还需要鲁迅式的"呐喊"吗?我的答案是肯定的。

虽然时代不同了,但每个时代都有它需要被"呐喊"的今天的"呐喊"可能不是针对封建礼教,而是针对网络暴力、消费主义陷阱、环境破坏等新形式变了,但那种清醒、勇敢和担当的精神永远不会过时。

鲁迅的"呐喊"不是消极的抱怨,而是积极的介入。他用文字介入社会,试图唤醒沉睡的人们。这种介入精神在今天依然宝贵——我们可以用自己擅长的方式,为社会的进步发声。

后说点个人感受:读《呐喊》的过程其实挺"痛苦"的,因为它逼着我们直面很多不愿面对的现实。但正是这种"痛苦"让我们成长。鲁迅就像一位严厉的老师,用他的文字逼着我们思考、反省。

你次读《呐喊》是什么感受?在你看来,当今社会需要"呐喊"的问题是什么?欢迎在评论区分享你的看法~